Archives de catégorie : Rhétorique Sémitique

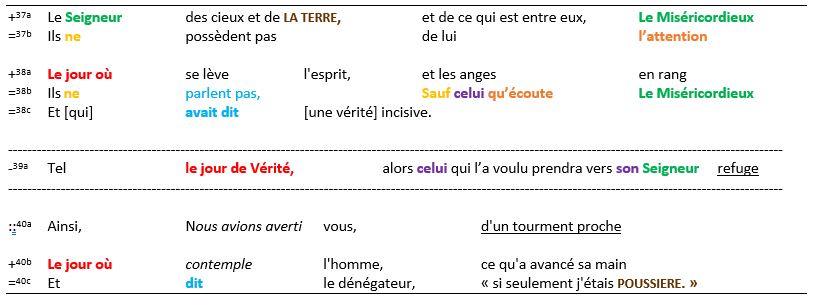

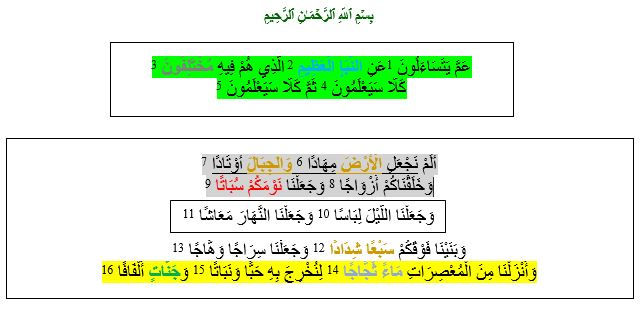

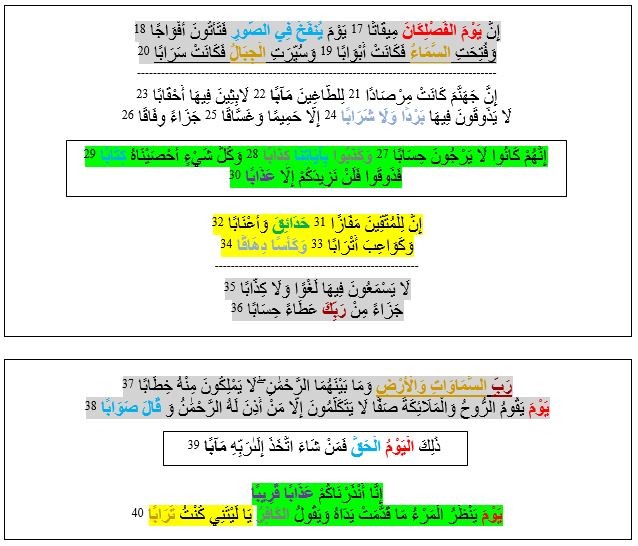

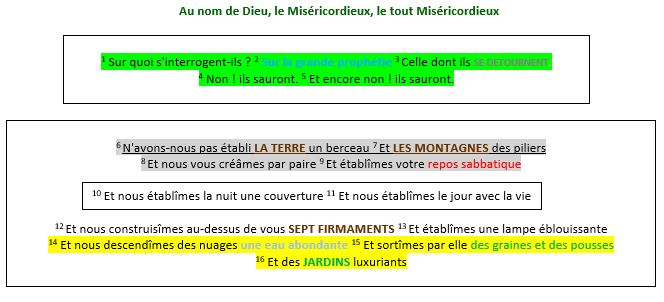

Intertextualité du passage 33-44 de la sourate Yasin

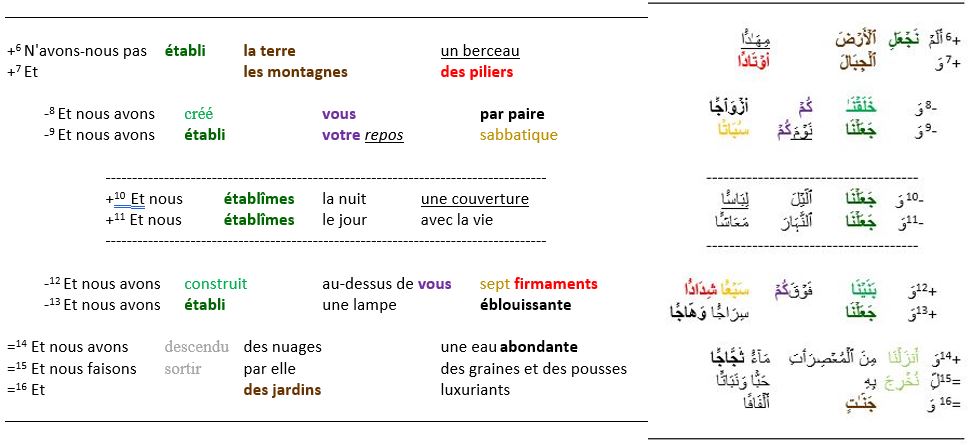

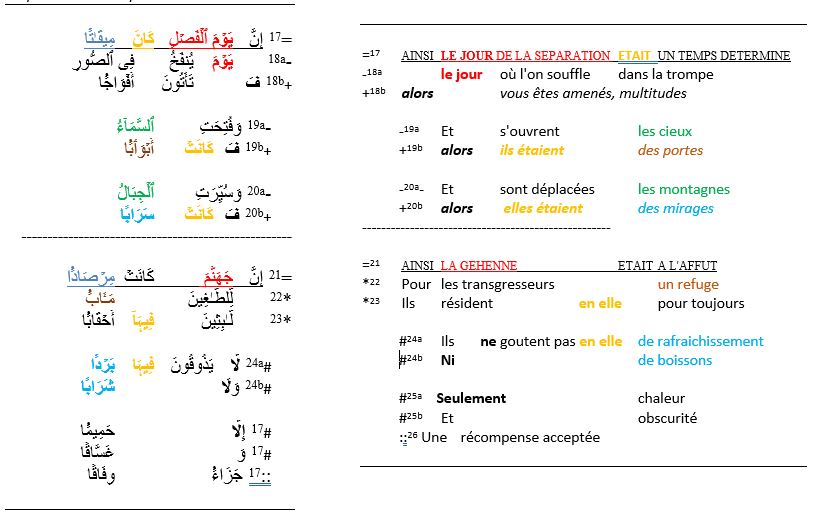

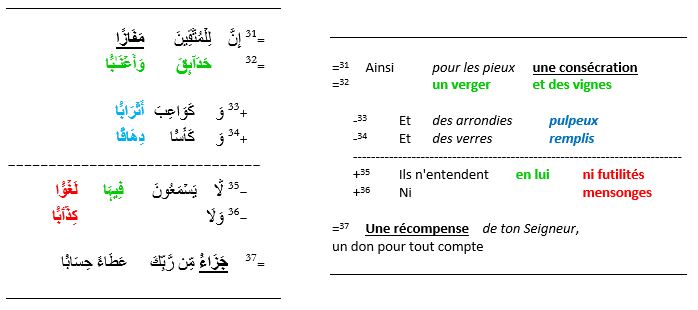

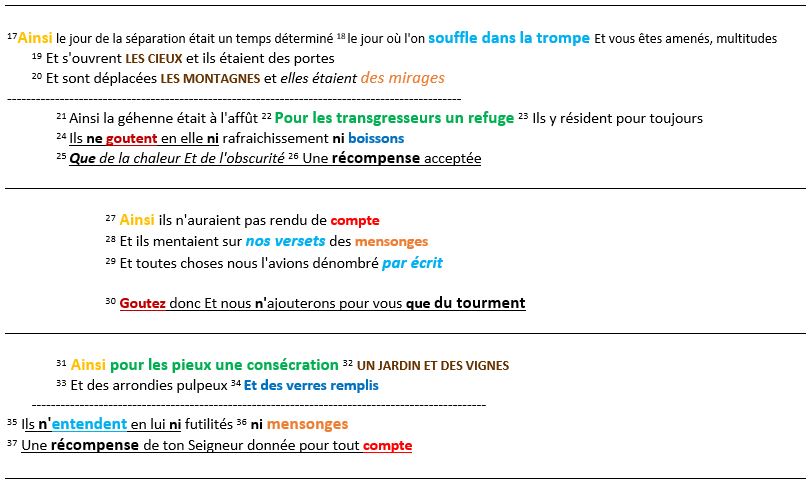

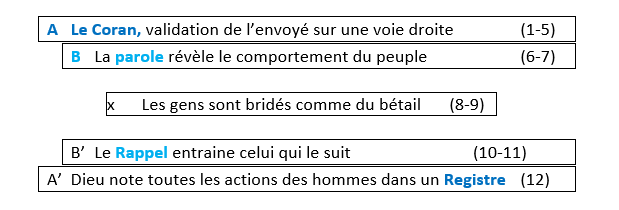

Structure du passage 33-44 :

Le texte de Lactance dont il est question http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/instit2.htm

Geneviève Gobillot cite Lactance comme « un premier seuil herméneutique », participant d’« un paysage conceptuel, sur lequel ses propres enseignements [nb : du Coran] prennent un relief qui en éclaire la plupart du temps de façon décisive les tenants et les aboutissants. »[1] Dans le cinquième chapitre du second livre des « Institutions divines » [2], nous remarquons un même triptyque terre / astres / mer que les psaumes et notre passage. Puis exactement les termes de la partie centrale : les astres, le jour et la nuit, et le décret divin : « Dieu a placé les astres dans le ciel, et leur a assigné la route qu’ils tiennent » et pour finir « il fait succéder tour à tour le jour à la nuit, dont l’un est destiné au travail et l’autre au repos ». Les thèmes des deux propositions de cette dernière sont repris tels quels dans le Coran[3]. Comme les Psaumes, desquels il reprend peut-être les exemples, Lactance insiste sur le statut créé des choses : contra des choses existantes par elles-mêmes, il parle d’ouvrier et d’ouvrage. En particulier les objets célestes sur lesquels il appuie sa démonstration.

La question porte essentiellement sur leur mouvement et sur leur utilité pour l’homme. Pour les stoïciens ceux-ci sont preuve d’une volonté intrinsèque, si les choses sont réglées et qu’elles deviennent utiles, elles ont une intelligence. Ils concluent en conséquence à la divinité des objets celestes. Partant du principe d’une divinité unique, Lactance reproche aux stoïciens d’observer les choses sans concevoir leur origine. Il oppose les animaux, qui ont également une volonté. Et leur réfute immédiatement le statut animal : pour lui l’intelligence n’a résidé que dans le déploiement des astres. Sur le modèle d’Archimède construisant ses représentations du système solaire, il explique le mouvement et l’utilité par l’ordre divin qui aurait créé puis ordonnancé les objets celestes dès le départ. A finalité de l’homme. Deux modèles sont donc proposés. Le premier est la divinité des objets celestes, qui déciderait d’eux-mêmes leurs actions et effets, le second celle d’une divinité ayant organisé l’ensemble. Lactance trace ainsi un lien qui part de l’origine de toute chose vers la vie humaine. C’est un raisonnement à visé éthologique, d’explication des phénomènes, mais dont la réponse est donnée a priori : quand Lactance dit « le mouvement des astres n’est donc pas volontaire, mais nécessaire, parce qu’ils suivent la loi qui leur est imposée », c’est une tautologie : la conclusion est elle-même la preuve.

Le texte coranique n’est pas une simple louange dithyrambique comme les Psaumes. Il propose comme Lactance une réflexion sur les rapports entre les astres et leurs effets, et en propose une réarticulation, portée par la structure du texte. La première partie de notre passage part de la « terre morte », ce qui exclut d’emblée d’en faire une divinité. Dieu la fait vivre et en fait sortir des fruits : la vie devient un mouvement, conséquence d’une impulsion première. Si l’impulsion est divine, le mouvement est aussi le fait de la terre elle-même (parallèle frappant entre 33c « Nous avons sorti d’elle du grain » et 36b « ce que fait pousser la terre »). Ce mouvement produit les fruits dont mangent les hommes. Il y a alors une volonté précise de Dieu vers l’homme, dont le travail suivra (35c « de ce qu’a fait ses mains »), prolongation par l’homme du travail divin, reçu de la nature[4]. L’interjection “Ne remercia-t-il pas ?” suit directement ce prolongement, en ce que l’homme hérite, jusque dans son travail, d’un résultat qui ne vient pas de lui-même. D’où probablement l’ambivalence laissée entre deux sens possibles : qu’il mange « de ce qu’a fait ses mains » ou « de ce que n’a pas fait ses mains ». Le texte loue alors Dieu comme origine de tout ce mouvement qui précède l’action humaine. Pour le Coran, il n’y a pas de divinité dans les choses mortes, ni dans le fruit produit de la nature, mais un Dieu à l’origine du mouvement qui va de la terre morte jusqu’au fruit qui nourrit l’homme.

Le texte reprend ensuite l’alternance du jour et de la nuit. Le mouvement des astres, origine de cet effet est traitée dans le morceau central, avec les phases de la lune, autre exemple de la nuit. Au cœur de ce morceau et de tout le passage, le rôle divin dans la mise en œuvre du mouvement, dont le reste est conséquence. Enfin dans le dernier morceau, l’effet (le jour et la nuit) et la cause (les astres) tournoient dans un même mouvement d’ensemble, ramené au terme SBH signifiant également voguer et louange, rappelant la gloire du créateur du morceau précédent. A l’opposé de Lactance, le Coran ne cherche pas à donner un cours d’astronomie, en effet, il est tout à fait possible de lire une vision égyptienne primaire des astres dans des chaloupes (foulk) et d’un lever du soleil en un point précis de l’horizon, comme il est possible pour un moderne d’y lire des orbites différentes, qui ne se croisent pas. Le propos n’est pas là. Ce qui est remarquable c’est l’articulation partant des effets observés par l’homme (l’obscurité de la nuit) aux extrémités de la structure, pour remonter progressivement par le mouvement des astres à leur cause première, le décret divin comme actus primus au centre. Pour revenir finalement à l’articulation de l’ensemble, louange des mouvements de l’univers à leur créateur (SBH), à l’opposé de l’obscurité première, image du rejet du prophète[5].

Dans la troisième partie, le Coran reprend de Lactance l’exemple de l’homme appelant au secours dans la tempête[6], mélangé ici avec l’histoire de Noé. L’irruption de la possibilité de la mort et du déluge met en valeur le support divin constant à la vie humaine matérialisé par le bateau (reprise de foulk), que l’homme ici aussi prend en charge à son tour. En proposant la possibilité de son inversion, « si Nous voulons, Nous vous noyons », le texte montre encore une téléologie divine dirigée vers l’homme, rappelant, par sa menace planant sur les sociétés humaines, thème récurrent de la sourate, l’importance de la branche sur laquelle il est assis.

Le Coran reprend les enjeux évoqués dans les institutions divines. Pour expliquer les mouvements célestes et leurs effets, jusqu’à la vie qui sort de terre, le texte opère une synthèse entre les positions de Lucilius et Lactance. Comme chez Lactance, l’objet est dépourvu de toute divinité, cependant, le texte ne part pas d’une existence de Dieu a priori qui suffirait à expliquer l’inexplicable. Le Coran reprend la quête de Lucilius, mais propose une autre démarche : comme pour Abraham s’interrogeant sur la divinité des étoiles, les choses ne sont pas des divinités en elle-même, la divinité ne peut en être que leur origine[7]. Dieu c’est Le Créateur des astres pour Abraham, et ici l’origine de leur mise en mouvement. Le Coran part des effets (l’alternance du jours et de la nuit), remonte aux cause (les mouvements des astres). Toute divinité ou téléologie est alors repoussée hors de l’univers réel jusqu’à l’actus primus, décret de Dieu. Celui-ci poursuit pourtant son action par l’émergence continue de la vie, action allégorisée ailleurs dans le texte par la descente de l’eau[8]. Cette théologie, toujours anthropocentrique, est néanmoins plus fine en ce qu’elle n’articule plus grossièrement le monde vers l’homme, mais reprend comme chez le philosophe, la remontée déductive des phénomènes observé par l’homme, qu’elle repousse à une cause première. Le texte coranique enfin la superpose à une éthique : il y a pour l’homme dans l’observation des phénomènes naturels une invitation à remercier pour ce qu’il a reçu de la nature et, ayant trouvé Dieu comme origine de toute chose, à prolonger le travail, tout en s’inquiétant des conséquences de son comportement. Le texte coranique propose un monothéisme strict articulant l’observation des phénomènes naturels à la constitution d’une éthique. Renvoyant discrètement aux thèmes de la sourate, la réception du messager, le partage des richesses reçues de la nature et la possibilité d’une fin terrible.

[1] G. Gobillot, « Des textes Pseudo Clementins à la mystique Juive des premiers siècles et du Sinaï à Ma’rib », dans Carlos A.Segovia et Basil Lourié (éds), « The Coming of the Comforter:When, Where, and to Whom ? », Gorgias Press, 2012, p.8 sqq.

[2] Lactance, rhéteur latin, mort en 325. Une édition bilingue latin français des Institutions divines est disponible sur http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/instit2.htm (second livre)

[3] Par exemple Ya sin v.37, al-Naba v.9-10.

[4] L’idée absente du second livre de Lactance, se trouve peut-être déjà dans la Genèse : « 1,15 L’Éternel Dieu prit donc l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden, pour le cultiver et pour le garder. »

[5] Voir par exemple Cor 33 :41-46 qui pose le prophète comme une lampe éclairante, sirājan munīran. Et la discussion sur l’utilisation de la lumière pour l’homme dans un cadre monothéiste par Emran El-Badawi, The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions, New York; London: Routledge Press, 2013; p. 154-157.

[6] Citons ici G. Gobillot qui retrouve les notions communes à Lactance et au Coran de cet exemple : « Coran 17, 67 : « Quand un malheur vous touche en mer, ceux que vous invoquez s’égarent, sauf lui » à mettre en parallèle avec (Institutions Divines, II, I, 8–12) : « Cela (reconnaître et proclamer un dieu suprême) ils ne le font pas quand leur situation est prospère ; mais pour peu que quelque pesante difficulté les accable, les voilà qui se souviennent de Dieu. Si quelqu’un, en mer, est ballotté par un vent furieux, c’est lui (Dieu) qu’il invoque ». A ce propos le Coran, comme les Institutions Divines, met en garde contre une autre tendance spontanée de la nature humaine : la faculté d’oublier : « Lorsqu’il (Dieu) vous a sauvés et ramenés à terre, vous vous détournez. L’homme est très ingrat » Quant à Dieu, qu’ils avaient imploré au milieu de leurs besoins, ils n’ont même pas une parole pour le remercier ». » G. Gobillot, op.cit. p. 6.

[7] Coran 6:75-81. En particulier le saut théorique, non expliqué, fait par Abraham dans le verset 79 : « Je désavoue ce que vous associez à Dieu et je tourne mon visage en croyant originel vers Celui qui a créé les cieux et la terre ».

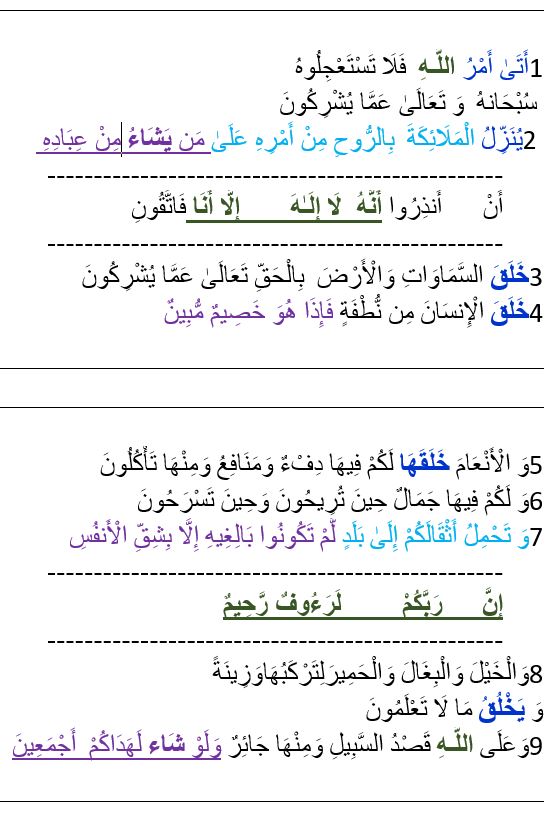

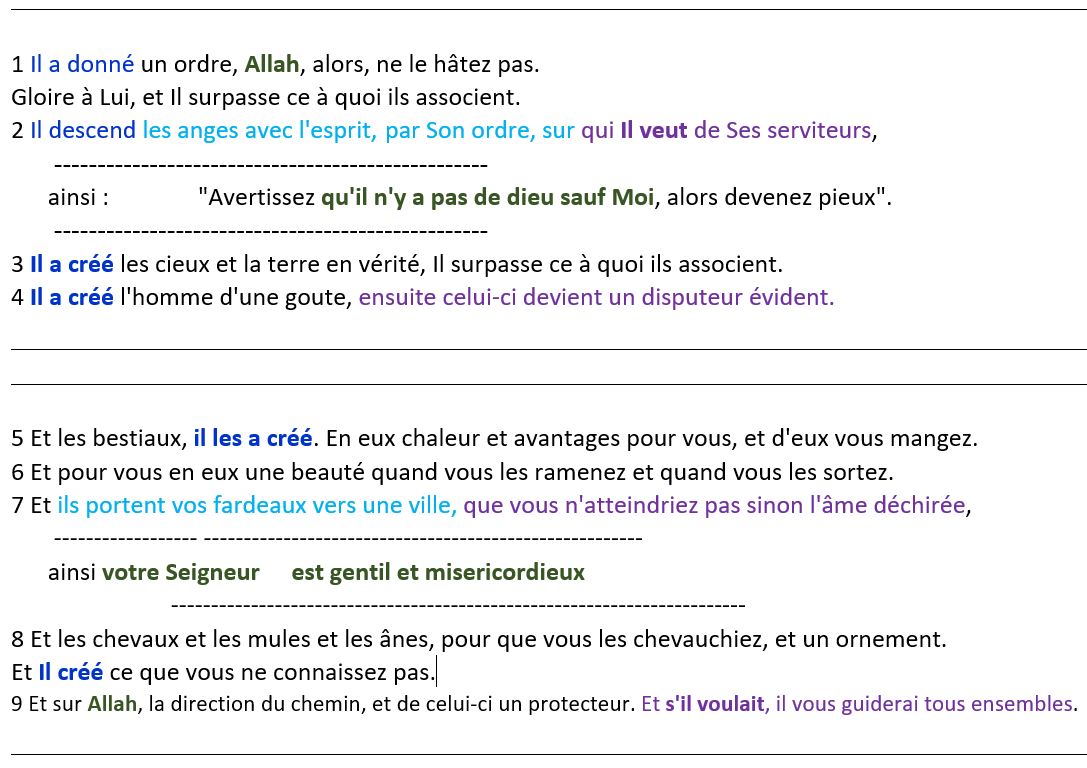

[8] Par exemple Coran 16:10-11 : « C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l’eau qui vous sert de boisson et grâce à la quelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D’elle, Il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. »

Hanifan – Partie 1

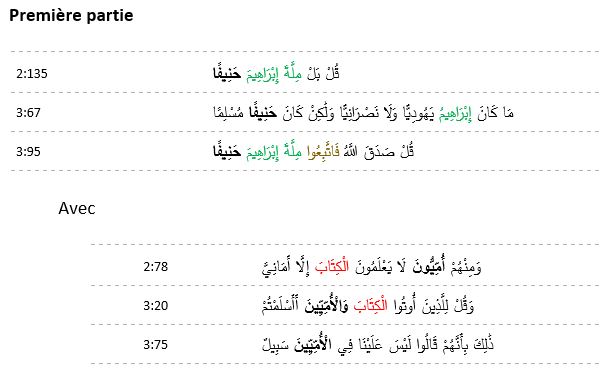

Première partie :

Al Baqarah et Al Imran

Téléchargement en PDF ci dessous. Merci de mentionner l’adresse du site.

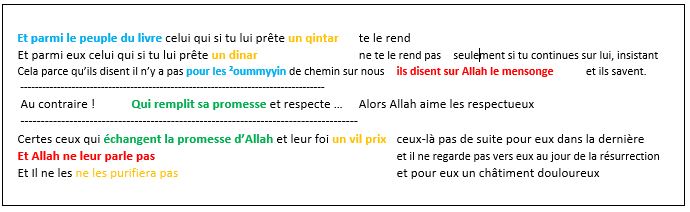

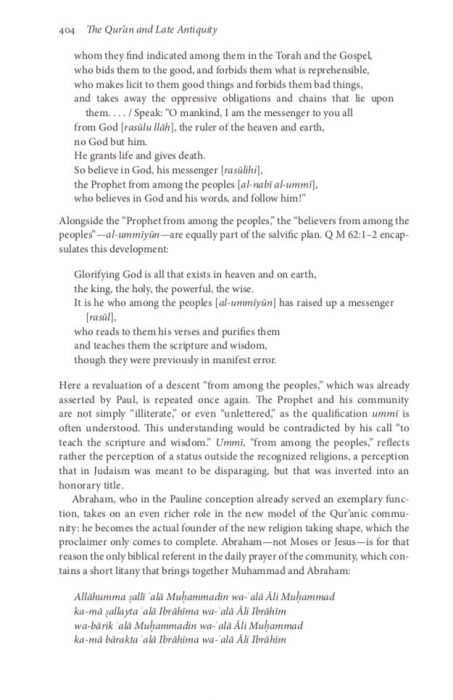

Les termes Hanifan et Oummyyin dans leur contexte

Nous suivrons volontairement l’ordre du Livre et étudierons d’abord le contexte conjoint de deux occurrences dans la sourate Al Baqarah, puis un court passage de la sourate Al Imran, avant d’étudier toute une séquence de cette dernière contenant les 3 dernières occurrences. Le contexte reste tout au long de cette partie celui du débat avec les peuples du Livre, et nous retrouverons des thèmes récurrents, reformulés plusieurs fois, selon le style particulier du Coran.

2:135 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

3:67 مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

3:95 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Avec

2:78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ

3:20 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ

3:75 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

Sourate Al Baqarah

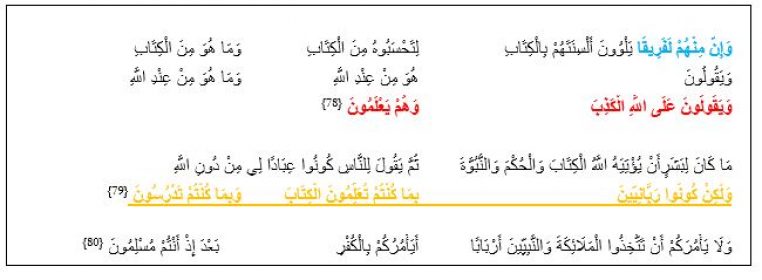

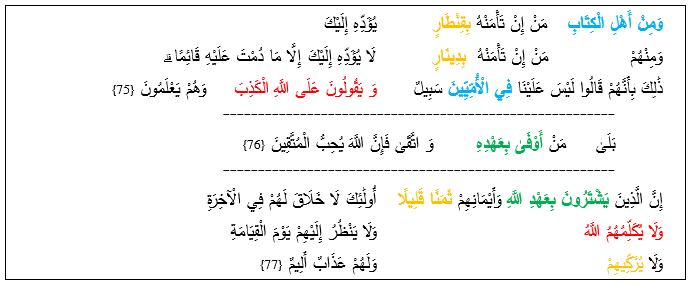

(2:78) ummiyyūna

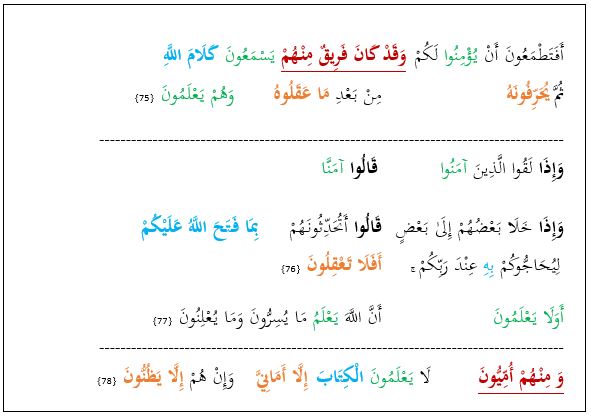

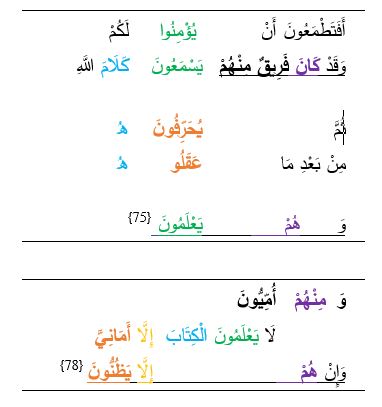

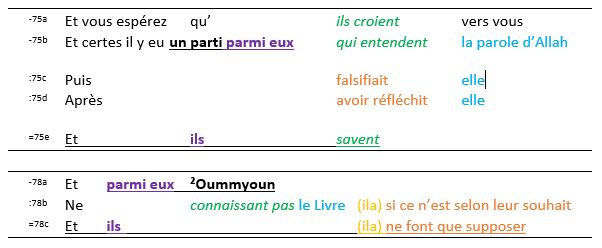

La première occurrence du terme, dans la Sourate Al-Baqara. Nous présentons ici l’analyse de la partie auquel il appartient. Nous reviendrons dans la quatrième partie sur le parallèle de cette occurrence avec celle de la sourate Al Jum’ua.

Nous avons là une partie qui traite des rapports

des rapports d’un groupe avec l’écriture[1],

rapport principalement articulé par les verbes croire et savoir. Cette partie

est divisée en trois morceaux, de façon concentrique. Le morceau central (à

l’intérieur de la sous-partie centrale) exprime la méfiance du groupe[2] à partager avec

les musulmans leur connaissance de l’écriture, qu’ils craignent être retournée

contre eux par la suite. Sa construction (« quand ils rencontrent

… ») rappelle le même schéma au début de la sourate. Les morceaux externes

divisent le groupe en deux ensembles distincts, selon leur stratégie pour

éviter de reconnaitre le prophète : le premier morceau traite « d’un

parti parmi eux » qui connaissent l’écriture mais la déforment, le

dernier pose le reste opposé : « parmi eux ²Oummyouna » qui

n’en ont qu’une connaissance approximative, qui plus est déformée par leur désir,

qui imaginent l’Ecriture sans la connaitre.

[1]

Il faudrait attendre l’analyse complète de la sourate pour avoir plus de

visibilité sur le groupe mentionné ici par le pronom « eux ». Les

fils d’Israël sont le sujet de ce qui précède, il pourrait donc s’agir des

juifs de l’époque du prophète, ou bien de l’ensemble des gens du livre qui ne

reconnaissent pas le prophète, le groupe serait alors un ensemble opposé à ceux

mentionnés dans le verset 62.

On observe que les deux morceaux externes sont

construits de manière semblable, bien que le premier soit plus développé :

les trois segments du premier correspondent aux trois membres du second :

75a-b et 78a déterminent deux groupes « parmi eux », 75c-d et 78b

déterminent le rapport de chaque groupe à l’Ecriture, 75e et 78c marquent la

différence entre les deux : les uns savent, les autres ne font que

supposer. Le texte présente deux groupes du même ensemble dans deux morceaux

d’une construction semblable. Cela permet au lecteur (ou à l’écoutant) de

pouvoir faire le lien entre les deux groupes, malgré la digression centrale qui

explique l’enjeu, et de saisir intuitivement le lien entre les deux (un rapport

problématique au texte) et la différence constitutive (la falsification ou

l’ignorance).

La construction rhétorique, forme complexe de

syntaxe, permet ici la construction d’un système descriptif. Les 3 groupes de

la structure, révélés par le parallélisme, construisent une présentation

précise et ordonnée du propos. A la lecture, ils vont nous aider à mieux

préciser le réseau sémantique qui encadre le terme qui nous intéresse. Dans le

cadre restreint de cette partie, le terme « ²Oummyoun » est pris dans

deux symétries, à l’intérieur de son morceau et entre les deux morceaux

descriptifs.

Le premier entre les deux membres 78a et 78b :

la caractéristique de « ²Oummyoun » est de « ne pas connaitre le

livre ». C’est partiellement cohérent avec l’interprétation

traditionnelle du sens comme « ignorants », mais rapportée spécifiquement

à une ignorance religieuse : celle du livre de la parole divine. En

l’occurrence ignorance de la Bible, ou peut-être simplement de la Torah qui est

nommée un peu plus haut dans la sourate.

L’autre parallèle est celui entre les morceaux,

plus précisément entre les membres 75a-b et 78a qui présentent les deux

ensembles au sein du groupe qui refuse « la parole d’Allah ».

L’ensemble et les partis sont indiqués par l’expression « parmi eux ».

D’abord « un parti parmi eux », singulier qui détermine un

groupe constitué, ceux qui connaissent la parole. A l’opposé, le pluriel de

« parmi eux ²Oummyoun », ensemble plus large, caractérisés par

l’ignorance du Livre. A l’opposé d’un « parti » bien

déterminé, il y a des individus, ou des groupes d’individus. « Ignorants »,

dans le sens « ignorants du Livre » est toujours possible. Mais on

peut s’interroger sur le lien possible entre « faryqoun » et

« ²Oummyoun », d’autant plus qu’il y a un lien possible entre « parti »

et la racine « ²M », autour du sens de communauté. Existe-t-il un

sens commun à « ignorant » et « communauté »

qui puisse définir « ²Oummyoun » ? Qui donnerait à peu

près : « les communautés qui ignorent le livre » ?

M. Hamidullah propose de reprendre pour

l’occurrence suivante (3.20) le terme de « gentils », qui

traduit dans la Bible, ceux qui ne sont pas juifs. Il fait sens ici dans les

deux parallèles : « il y a un parti parmi eux qui entendent la

parole d’Allah puis la falsifient (…) et parmi eux des gentils, qui ne

connaissent pas Le Livre si ce n’est selon leur souhait ». Cette

distinction parmi ceux qui rejettent le prophète entre ceux qui falsifient et

ceux qui imaginent, opère une distinction critique précise entre plusieurs

groupes : les juifs qui falsifient la Torah et les chrétiens qui

l’ignorent ; parmi les chrétiens entre ceux qui suivent la Torah et les

chrétiens « de Paul » parmi les nations qui ne connaissent pas ou

prou l’Ancien Testament. Les deux sens, ignorants et gentils, sont possibles

ici et rentrent dans le contexte. Cependant l’utilisation du terme gentil est

plus précise et montrerait une distinction fine opérée par le Coran parmi les

gens du livre selon leur rapport au texte biblique. Nous garderons comme

première approximation l’appellation « gentils », pour ceux qui ne

connaissent pas le Livre.

Contexte de la sourate Al Baqarah, entre 2.75 (²oummyyin)

et 2.135 (ḥanifan).

Nous n’allons pas dérouler ici toute l’analyse

rhétorique du contexte des deux termes, comme nous le ferons plus bas pour la

sourate al Imran, où trois occurrences des deux termes sont pris ensembles dans

une même séquence. Nous tenons cependant à noter que le contexte de ces termes

est dès le début celui du débat avec les peuples du Livre, une critique de la

religion. Nous invitons le lecteur à lire tout ce passage de son côté à

l’occasion, pour bien saisir ce qui est déployé dans la sourate al Baqarah en termes

de contenu et dont des aspects seront repris ou détaillés par la suite. Nous

tenons cependant à noter quelques versets qui résonnent particulièrement avec

notre étude, notamment avec l’analyse qui suit de la sourate al Imran. La traduction

est celle de M. Hamidullah, sauf pour les termes en gras.

Il y a d’abord la réfutation de la prétention du

peuple à Livre à avoir l’exclusivité du salut : « 94 Dis : « Si

l’Ultime demeure auprès d’Allah est pour vous seuls, à l’exclusion des autres

gens, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques ! ». (…) 111 Et ils ont

dit : « Nul n’entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens ». » Prétention

à laquelle le Coran répond que le salut est en Dieu uniquement, donc pour tous

ceux qui se dirigent vers Lui : « 112 Non, mais quiconque

dirige sa face vers Allah (أَسْلَمَ

وَجْهَهُ لِلَّهِ) tout en faisant le

bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et

ils ne seront point attristés. »

Le même raisonnement est appliqué à l’écriture,

quand les peuples du Livre refusent la possibilité d’un messager envoyé à d’autres

peuples (100, 105), alors qu’eux-mêmes se détruisent entre eux, empêchent de

prononcer Son Nom et détruisent les lieux de culte (113, 114). Encore une fois,

Dieu est donné comme seule direction et source de salut : « 105 Allah

réserve à qui Il veut sa Miséricorde », ainsi que dans le verset 115,

qui conclut le sujet : « 115 A Allah seul appartiennent l’Est et

l’Ouest. Où que vous vous tourniez, la Face d’Allah est donc là, car Allah a la

grâce immense ; Il est Omniscient. » Même raisonnement encore en

119-120, dont la solution est le texte envoyé par Dieu, pour ceux qui le

récitent : « 121 Ceux à qui Nous avons donné le Livre, qui

le récitent

(تَلَىٰ) comme il se doit,

ceux-là y croient. Et ceux qui n’y croient pas sont les perdants. ». Notons

déjà que « تَلَىٰ » induit une retranscription dans le réel

d’une parole de Dieu.

Raymond Farrin propose une composition de la

sourate Al Baqarah en 7 sections concentriques, nos occurrences se trouveraient

dans deux sections qui répondent aux argumentations des juifs et des

chrétiens : B (40-112) relative à l’histoire fils d’Israël et C (113-141)

à celle d’Abraham. Elles prépareraient des séquences semblables adressées aux

musulmans, C’ (153-177) qui prépare le pèlerinage à la Mecque et B’ (178,242)

la loi délivrée aux musulmans. Au centre se trouverait la nouvelle Qibla comme

test de foi et aux extrémités une confrontation avec les dénégateurs[1]. Malheureusement

il ne fournit pas le détail structurel de ses compostions, semblant faire un

découpage thématique. Cependant pour la séquence C, dont nous détaillons

ci-dessous les deux tiers d’une séquence, nous tombons sur le même découpage.

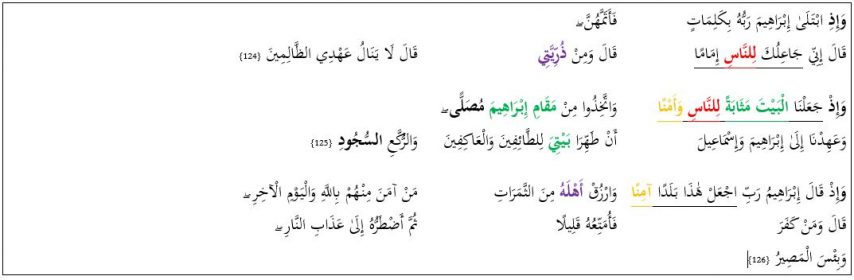

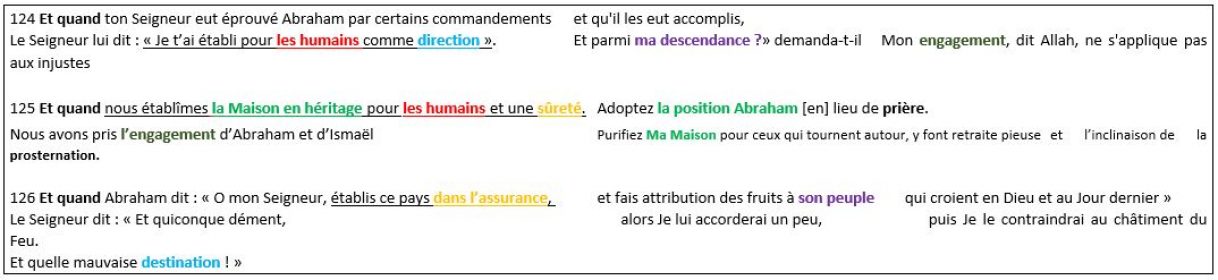

Nous étudierons le passage 124-129, l’élévation de la maison par Abraham et

Ismaël, ce qu’il appelle le cercle central de C. Et le passage 131-141,

argumentation avec les juifs et les chrétiens, qui est pour lui le dernier

cercle de C, et donc nous trouvons le même centre : l’appel des musulmans

à suivre tous les prophètes.

Il note que la partie B critique la prétention des

fils d’Israël à un traitement spécial, car « les transgresseurs parmi eux

seront jugés comme les autres transgresseurs », tandis que « ceux qui

croient et font les œuvres salutaires, incluant les juifs les chrétiens et les

sabéens, n’auront rien à craindre. (v.62, comparer avec 82). Ici dans deux

places centrales, le Coran parle d’égalité et de pluralisme religieux. » Nous

pensons comme lui que le Coran critique entre autres la préférence

communautaire et institue un jugement individuel, juste, selon les actions de

chacun.

2.135 « Ḥanifan »

Nous présentons de ce fait l’étude du passage

124-129 ainsi que celle du passage 130-141. Deux passages sur Abraham, quand il

érige la maison avec Ismaël. Le second aurait suffi pour la simple occurrence

de « ḥanifan ». Cependant nous reviendrons par la suite sur les

thématiques développées dans 124-129, et il convient de les étudier in situ.

Nous demanderons au lecteur de bien garder en mémoire le vocabulaire, en

particulier celui du verset 125 « Quand nous fîmes de la maison

(الْبَيْتَ) un héritage[2]

(مَثَابَةً) pour les humains (لِلنَّاسِ) et une sûreté (أَمْنًا). Adoptez la position (مَقَامِ) d’Abraham, un lieu de prière. »

[1]

Les défiant à proposer soit une sourate semblable au Coran soit à changer le

lever du Soleil, semblant s’accorder avec l’allégorie de la prophétie comme

lumière, cf Emran El Badawe, ,p.

[2]

Littéralement un lieu en récompense. Même racine qu’en 2.103 : « Et s’ils

croyaient et vivaient en piété, une récompense (لَمَثُوبَةٌ) de la part d’Allah serait

certes meilleure. Si seulement ils savaient ! » La maison d’Abraham,

récompense pour les humains fait ici penser à la terre promise, redéfinie, ou

remplacée, peut-être déplacée. Nous reverrons plus en détail dans la sourate Al

Imran le lien entre la maison, Ismaël et l’alliance. Un « lieu en

récompense » pour les hommes semble annoncer le « mafazan » de

la sourate Al Naba.

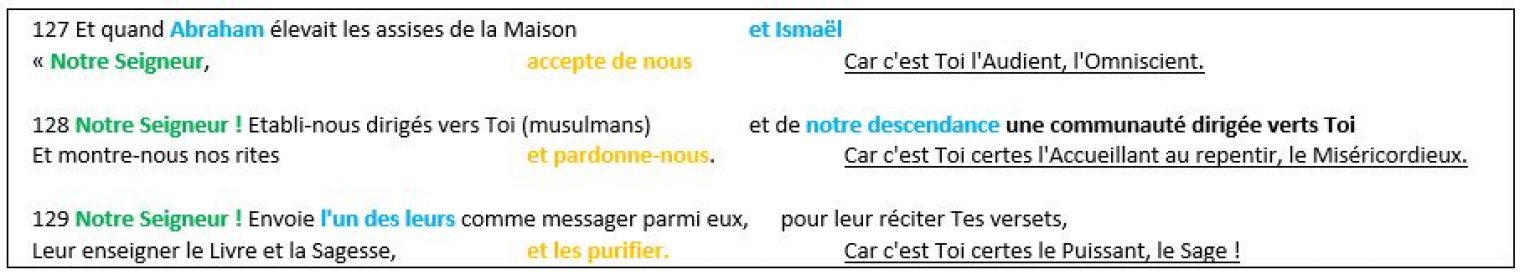

Passage 124-129 (Le centre de C pour Raymond Farrin)

Partie 1

Précédent

Suivant

La partie est composée de 3 morceaux commençant par

« Et quand ». Dans les trois Allah établi quelque chose,

Abraham comme guide, devancier pour les humains, la maison comme « lieu

en récompense » pour les humains, et à travers la demande d’Abraham, ce

pays (celui de la maison) comme lieu de sûreté[1]

pour ceux qui l’habitent. Dans les deux parties externes, quand Abraham demande

des bienfaits pour sa descendance, puis pour le peuple du pays, Dieu en exclut

les injustes. De plus dans ses interventions Dieu agit pour tous les humains (لِلنَّاسِ). Cette double correction divine s’adresse

à travers Abraham à toutes les parties : aux peuples du livre dans leurs

prétentions à détenir le salut (الظَّالِمِينَ, en 124, reprise du V. 95) et pour la même

raison aux musulmans à venir. Elle abolie en général la notion de préférence,

d’un héritage spirituel qui soit filial. Dans le dernier morceau, Abraham corrige

son discours sa « descendance » devient « peuple » du pays

(par un terme désignant aussi la famille).

Dans le morceau central, la « posture » d’Abraham devient « Ma

maison », celle de Dieu, un lieu de prière et de rassemblement pour les

pèlerins. C’est un lieu destiné à recevoir sa nourriture des hommes, par

l’intermédiaire du pèlerinage. La notion de « récompense » (مَثَابَةً) , associée aux fruits et au jour dernier

semble faire de cette destination une préfiguration du paradis, à l’opposé du

« châtiment du feu » dans le dernier segment. La position d’Abraham

est une direction, physique et morale, qui prépare la qibla. Et lieu d’arrivée

du pèlerinage. A travers l’image du désert et de l’oasis dans laquelle Abraham

établira Haggar et Ismaël, on trouve l’établissement d’une direction pour

l’humanité (Abraham comme modèle), et l’alliance avec Dieu, dans le Coran

l’engagement (عَهْدِ), dont la finalité est un pays … et son

peuple. Dans un contexte de débat argumenté avec le peuple du Livre, cette

partie s’appuie sur Abraham comme figure commune, qui établit dans leur

fondement matériels et spirituels le pèlerinage et la qibla vers « la

maison ». L’ « engagement » entre Dieu et Abraham, le

« pays sûr » et « son peuple », qui comme la terre promise préfigurent

le paradis.

[1]

Qui introduit à son tour le refuge, « maban » de la sourate Al Naba.

Partie 2

Précédent

Suivant

La seconde partie est fait de trois morceaux

réguliers, construits chacun de deux segments de deux et trois membres. Le

discours est celui d’Abraham et d’Ismaël (pourquoi est-il mis en fin de

phrase ?) et adressé à Dieu. « Notre Seigneur » introduit

les deux derniers morceaux et le deuxième segment du premier. Chacun des trois

morceaux se termine sur demande d’Abraham et sa reconnaissance de Dieu, marquée

par deux noms divins, toujours différents. La partie qui commence par

« Quand Abraham éleva les fondations de la maison », devient une

supplique pour que Dieu fasse de la descendance d’Abraham une communauté

dirigée vers Dieu. A laquelle il pardonnera et enverra un messager. A l’idée de

maison est à nouveau associée ceux qui y vivront. A tel point qu’on peut se

demander si Abraham n’élève[1]

pas en parallèle les fondations de la maison … et Ismaël. La remarque d’Allah

dans la partie précédente (« Mon engagement, dit Allah, ne s’applique pas

aux injustes ») produit chez Abraham une préoccupation de l’éducation de

sa descendance à venir, dont la demande à Dieu sonne comme une annonce du

prophète Muhammad. Le prophète est ainsi présenté comme le moyen de prolonger

l’engagement entre Allah et les justes de la maison d’Abraham et Ismaël, selon

la demande d’Abraham.

[1]

Le mot élève (يَرْفَعُ) est très fort. Il s’agit uniquement

d’Allah qui élève le mont sur Moïse, Jésus lui-même, et le souvenir de

Muhammad. Doit être noté que c’est ici Abraham, et pas Dieu, qui élève la

maison. La demande : Seigneur accepte (avance) de nous prend son sens dans

le parallèle avec le verbe élever du segment précédent.

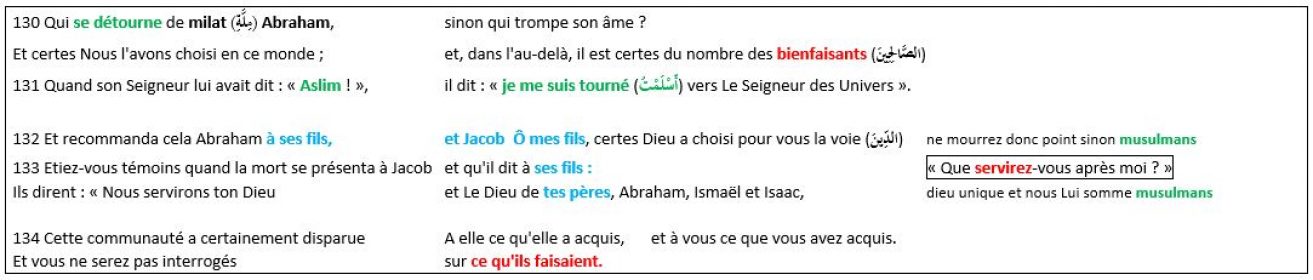

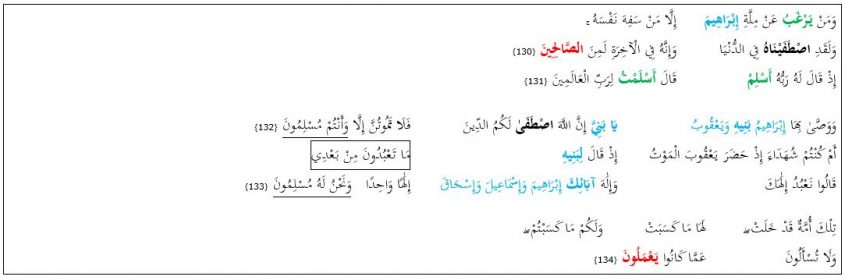

Passage 130-141 (Le dernier de C pour Raymond Farrin)

Partie 1

Précédent

Suivant

Cette partie est composée de trois

morceaux. Les deux morceaux externes posent à travers l’au-delà la question des

actions. Le morceau central pose celle de la transmission de l’Islam, qui est

définie ici comme la voie suivie par Abraham. Si Dieu juge chaque individu

(« qui ? ») alors il importe de bien transmettre et de s’assurer

de ses fils ! La question centrale « Que servirez-vous après

moi ? » pose la question de la continuité après Abraham.

L’interrogation pose la question du choix personnel et de sa réalisation

concrète (« servir »). Si l’homme revient aussitôt à la notion

familiale au centre, Dieu brise l’idée d’une continuité entre les différentes

communautés dans le dernier morceau. C’est donc le modèle d’Abraham plus que la

descendance (que l’on engage fortement à suivre) qui est mis en avant.

Nous distinguons trois termes

désignant la religion, (مِلَّةِ, أَسْلِمْ, الدِّينَ), milat, Islam et dyn. Comme remarqué par

Cyril Moreno, ici « Aslim ! » (أَسْلِمْ) ou « aslamet » (أَسْلَمْتُ) sont des verbes, Islam serait religion au

sens d’une action, qui consiste à se tourner vers Dieu. Le terme dyn

signifierait de son côté religion au sens large, une « voie » suivie

par l’homme. Ainsi l’Islam serait la voie particulière qui mène vers Dieu. Cela

fait sens en contexte, et nous y reviendront plus loin, à propos de 3.20. Nous

avons ici un premier contexte ici qui permet d’encadrer milat (مِلَّةِ) :

–

Au niveau du segment, « se détourner de

milat Abraham », c’est « tromper son âme ». Ainsi « milah »

a à voir avec ce qu’il se passe dans l’âme, au niveau des choix conscients, des

directions prises.

–

Au niveau du morceau, il y a aux extrémités l’idée

de direction, avec l’opposition entre « se détourner de milat

Abraham » ou « se tourner vers Dieu ». Milat Abraham est ainsi

liée à « Islam », au sens de tourné vers Dieu.

–

Au niveau du morceau encore, à l’extérieur on

trouve « milah » la religion, et au centre « bienfaisant »,

qui concerne les actions. Or le terme qui complète « les œuvres salutaires »

est habituellement « Iman », la foi (par exemple dans Al Asr). Milat

Abraham serait un sens proche de « la foi » d’Abraham.

–

On observe aussi dans le parallèle entre les

morceaux externes une relation avec le verset 134, ce qu’on a acquis. Au

pluriel en 134 (« une communauté »), au singulier en 130 (« qui ? »,

« Abraham »). « Milat Abraham » ou « tromper son

âme » pourrait être inclus avec les actions (« bienfaisant »)

dans l’acquis, le construit, par chaque âme, ou chaque communauté.[1] « Acquis »

suppose un vécu, une histoire, une construction, telle que l’histoire des

réflexions d’Abraham développée par le Coran.

Ainsi « milah » serait

dans l’âme quelque chose de l’ordre de la foi, construit progressivement par

Abraham, et qui l’amènerait vers Dieu. La partie théorique qui accompagne ses

actes (bienfaisant).

A. Jeffery propose le mot dans la

liste de ses « emprunts ». « Milah » est un terme présent

dans d’autres langues sémites, désignant « les mots », et dans un

second temps la religion. Effectivement, nous avons retrouvé des parallèles

intéressants. L’hébreu « מל », «

mot », donne (מלה, les mots, le discours), mais aussi (מלל, parler, écouter), (מלא, remplir, les premiers fruits) et étonnamment

(מולה, la circoncision, telle qu’établie avec

Abraham et sur laquelle nous reviendrons). En syriaque, nous avons également (ܡܸܠܵܐ mots, verbe, discours, remplir, parfaire)

qui peut aussi vouloir dire religion, doctrine, mais aussi « mlt », mot

d’origine arabe, turque, kurde (ܡܸܠܲܬ, un peuple, une minorité ethnique). Jeffery

évoque également « voie ». Tous font sens en contexte, et il est

possible que le Coran joue sur cette polysémie des références.

Notons que la racine arabe de

« milah », c’est MLL (م ل

ل), qui s’insère

dans un cadre sémitique plus large (מלל, parler, ܡܸܠܵܐ mots). La seule autre occurrence de

celle-ci dans le Coran est le verbe « dicter », répété trois fois à

la fin de la sourate dans le cadre de l’écriture d’une dette par un scribe

(2.284, وَلْيُمْلِلِ

الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ). Le Coran semble donc inscrire « milah » dans le

cadre des mots, du discours, du sens que l’on portera par écrit. Faut-il faire

un lien avec « تَلَىٰ »,

« réciter » qui revient souvent en contexte (125,129, puis

encore dans la sourate Al Imran) ? Comment

traduire ? L’enseignement, la doctrine, la croyance, la philosophie

d’Abraham ? Est-ce le parallèle figuratif de la « position »

d’Abraham, maqam Ibrahim (2.125, وَاتَّخِذُوا

مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلًّى) ?

[1]

« Acquis » s’applique d’ailleurs régulièrement à « âme »,

voir 2.281 ou 4.111, qui insistent sur l’aspect individuel de la rétribution.

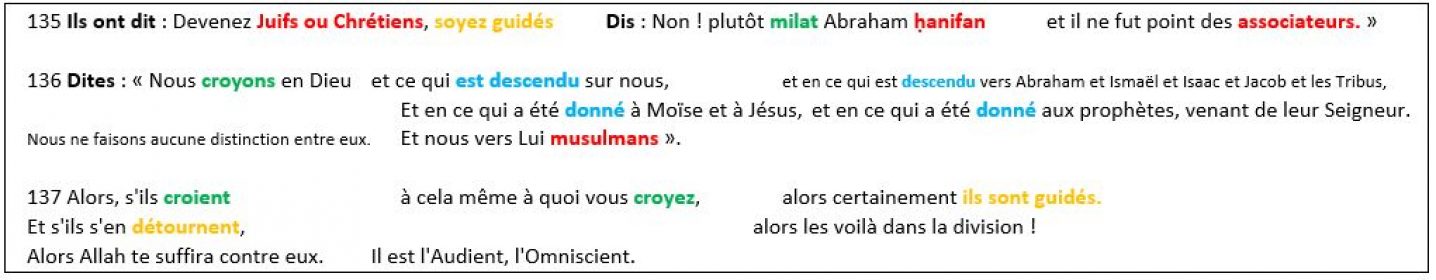

Partie 2

Précédent

Suivant

La partie est composée de trois morceaux AA’B’. Comme on le remarque

parfois, la composition du premier morceau annonce le plan.

Les deux premiers morceaux sont introduits par le verbe dire (« ils

ont dit », « Dites »). Ils opposent la proposition des « juifs

et des chrétiens » du premier morceau (appartenez à notre groupe) et une

contreproposition : la croyance en Dieu et dans l’intégralité des

prophètes. Ce refus de distinguer parmi les prophètes fait miroir au refus dans

le premier morceau de choisir une dénomination particulière. A une appartenance

héritée et déterminée qui serait guidance en soi, le second morceau oppose une

direction, une finalité à travers les textes : Dieu, qui est à l’origine

de leur révélation. Le terme « milat » joue un rôle particulier entre

les deux morceaux, il représente la croyance, l’énoncé (يملل), « les mots » de la religion.

En ce sens il fait écho à l’ensemble des textes et des révélations du second

morceau. Le dernier morceau fait la synthèse et corrige l’affirmation

initiale : « se guider », c’est le choix de

l’intégralité proposé dans le second morceau ; au contraire « se

détourner », sélectionner chacun une partie, c’est de fait créer des

schismes. Il y a une discrète référence à l’unicité de Dieu (Dieu suffit) qui

referme le cercle et encadre la partie avec le premier membre (« … point des

associateurs »).

Abraham est la première des personnes citées. Le Coran affirme ainsi

que l’ensemble du corpus monothéiste, dont lui-même, s’inscrit dans le

prolongement du discours d’Abraham. Ce qui donne une importance centrale à

l’attitude « ḥanifan » d’Abraham, qui génère ce qui suit. « Milat

Abraham ḥanifan » représente un point d’entrée de la révélation qui

génère l’ensemble du corpus textuel à venir. D’où le terme « musulman vers

Dieu » qui s’inscrit dans le prolongement de ḥanifan, sa finalité.

Par cela, c’est Dieu, qui est désignée comme origine de cette descente et

finalité du corpus. Comprendre le terme ḥanifan, c’est comprendre la

critique que le Coran fait des juifs et des chrétiens et le modèle qu’il

propose. D’où notre méthode, qui recherchera le sens par son articulation à la

fois structurelle et sémantique avec cette critique, qui est toujours le

contexte immédiat du terme. Par cette critique le Coran se fixe un but :

résoudre les contradictions des religions précédentes. Il se donne pour cela

deux contraintes : inclure Abraham et son orientation comme point de

départ, formuler une cohérence qui englobe tout le corpus monothéiste. Le moyen

qu’il se donne est un monothéisme strict, qui met tout en regard de Dieu.

Le modèle Abrahamique, au fur et à mesure de son développement, va construire

le sens de « ḥanifan ».

Dans le premier morceau, le terme « ḥanifan »

est pris en relation entre deux déterminations religieuses contradictoires. Le

terme qualifie Abraham dans son attitude relative à sa religion, sa croyance.

C’est l’opposé de « juifs et chrétiens » du premier membre,

opposition marquée par le terme fort « bala » : « Non,

au contraire ... ». Le troisième membre précise sur Abraham qu’il ne

fut point partie des « associateurs », terme qui précise l’aspect

monothéiste de la religion d’Abraham. « Ḥanifan » est ici une

appellation d’ordre religieuse opposée à « juif et chrétien », mais

qui n’est pas associatrice, donc a fortiori pas polythéiste. Or, le seul sens

pré-coranique connu du terme « ḥanifan » est le syriaque

« hnp », qui signifie païen. De nombreuses études ont été écrites

pour essayer de concilier les deux sens irréductibles, le « parfait

monothéiste » de la tradition avec le terme « païen ». S’agit-il

d’une inversion de valeur du terme païen ? Nous avons noté que le contexte

porte sur le refus de l’appartenance comme condition du salut, ici comme

condition pour être bien guidé. Si l’on considère Abraham du point de vue de la

simple appartenance familiale, il est en effet païen. Et pourtant il n’était

pas associateur : c’est donc une preuve par l’absurde que l’appartenance

ne détermine pas l’individu. Une première approximation du sens serait

donc : « Ils ont dit : « Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez guidés ».

Dis : « Non ! plutôt la croyance d’Abraham le païen, et il ne fut point

des associateurs. » Qui ne reprendrait polémiquement de « païen »

que la signification « ni juif ni chrétien » que les juifs et

les chrétiens lui donnent – et à laquelle ils s’arrêtent d’après le Coran – et

pas la dimension polythéiste. Alors il faut y voir une critique implicite de

l’emploi du terme par ceux-là : « par votre prétention au monopole,

vous appelez tout le monde païen, y compris Abraham. » En retour de cette

utilisation, « Ḥanifan » se charge implicitement du sens

positif d’une attitude précise : ne pas appartenir de façon sectaire à une

religion, que ce soit celle de ses pères (qui ont voulu le bruler et desquels

ils s’éloignent), et par prolongement, pas non plus aux monothéismes historiquement

déterminés qui confondent direction vers Dieu et exclusivité héréditaire ou

institutionnelle de la « bonne guidance ».

En parallèle au prophète qui doit donner le contre-exemple d’Abraham (« Dis !

»), il est demandé aux croyants dans le second morceau (« Dites !

») de formuler qu’ils reprennent l’ensemble des révélations (« descendu

… ») et des livres (« donné … »), incluant la Torah

et l’Evangile (donnés à Moïse et Jésus), ainsi que le Coran (« descendu

sur nous »). La reprise du verset initial de la sourate (verset

3 : « nous croyons en ce qui est descendu sur toi et ce qui est

descendu avant toi »), s’oppose maintenant aux prétentions des uns et

des autres au monopole de la révélation (versets 100, 105). A la sélection d’un

livre parmi les autres qui accompagne les divisions, le Coran oppose de

rassembler en reprenant le tout, dans lequel il s’inclue. Ce qui importe c’est

la direction vers Dieu, direction qui fonde le terme « musulman »,

et que l’on retrouve via l’ensemble des textes dont Dieu est à l’origine. Le

parallèle entre les deux morceaux révèle celui de « musulman » avec

les désignations religieuses du premier morceau : « musulman »

est placé en opposition à « juifs et chrétiens » et « associateurs »

et dans le prolongement de « ḥanifan ». Le parallèle est

établi ici entre les deux termes, que nous observerons par la suite juxtaposés :

« ḥanifan mousliman ». Dans la logique de la rhétorique sémitique,

une telle juxtaposition forme un tout : ici l’impulsion originelle

d’Abraham « ḥanifan » qui s’extrait de la religion de ses pères

est associée à la formulation d’une destination commune vers Dieu à travers le

terme « musulman ». Les deux termes participent d’une critique des

religions existantes, instituées. Critique qui est en même temps négation des

prétentions à l’exclusivité sectaire, formulation d’un consensus qui dépasse

les clivages en regroupant le corpus textuel et proposition d’une attitude

adéquate qui s’extrait des contingences culturelles pour retrouver une

direction vers Dieu.

Au-delà de la reprise du sens négatif « ni juif ni chrétiens »

du terme syriaque « païen », nous pouvons déjà avec cette première

occurrence commencer à dégager le sens positif de sa reprise « ḥanifan »

dans l’arabe du Coran. Nous arrivons à une nouvelle approximation qui se

rapproche un peu plus de celle de l’exégèse traditionnelle : « ḥanifan »

c’est l’attitude dégagée de la notion d’appartenance culturelle ou religieuse, « sans

folklore », non sectaire, qui permet alors de se tourner vers Dieu.

La religion « pure » de l’exégèse traditionnelle traduit donc en

partie l’idée. Elle masque cependant son fondement critique, la négation de la

notion d’appartenance et de monopole, qui a pu s’estomper avec la nécessité

historique, contingente, d’installer l’Islam comme communauté réelle. Nous nous

arrêterons pour l’instant à cette approximation : « Non ! plutôt

la croyance d’Abraham en indépendant ». Le choix d’Abraham d’une croyance

originale, différente du consensus social de son époque, tout comme la proposition

par le Coran d’un nouveau consensus, nécessitent de fait une autonomie,

au sens propre, par rapport à la culture, aux normes et aux croyances contingentes

du moment.

Partie 3

Précédent

Suivant

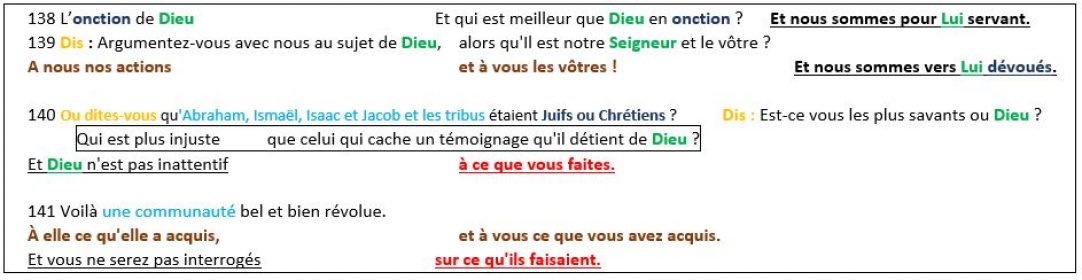

Le terme « صِبْغَةَ » – teindre, tremper dans un

liquide[1]

– désigne figurativement chez les chrétiens d’orient le baptême, l’immersion qui

marque l’entrée d’une personne dans la foi, et dans l’église, les deux étant

assimilés[2].

La reconnaissance rituelle, officialisée, du croyant est dépassée en la renvoyant

à Dieu, comme fondement, origine et finalité de toute pratique véritable. Au-delà

de l’apparence des signes et des appartenances religieuses, ramenées dans le

mot « teinture », c’est le « servant » qui fait le

croyant. Le principe monothéiste du Coran s’exprime ici : par la mise en

perspective devant Dieu, le signe disparait dans sa signification ;

l’habit, la couleur du croyant, se sont ses œuvres.[3] Le premier

morceau est construit autour d’une orientation de celles-ci vers Dieu

(« c’est Lui que nous servons, c’est à Lui que nous sommes

dévoués »), formulation d’une attitude adéquate qui corrige une pratique

religieuse devenue finalité en soi. Le dernier terme, « dévoués »,

conclue et encadre le morceau. Forme IV de la racine (خ ل ص), séparer, qui signifie dans son participe

actif « مُخْلِصُونَ »

« dévoués » à Dieu, et dans son participe passif « الْمُخْلَصِينَ », « les désignés »,

« ceux réservés » par Dieu[4].

Autrement dit, ils préfèrent Dieu et Dieu les préfère, portant l’ambiguïté constante

dans le Coran sur l’origine humaine ou divine de la foi. Ce double aspect se trouvait

déjà dans l’équivalence entre onction divine et service humain. Le terme

« dévoué / désigné », est parallèle avec « servir », et encadre

le morceau avec « onction », il reprend ce qui fait la réalité du baptême,

de la conversion. Dieu s’est gardé un reste[5],

et Muhammad y inscrit tous les croyants, en leur demandant de faire leur part.

« A nous nos actions, à vous les vôtres », comme pour Jacques, les

œuvres sont dans le Coran la preuve de la foi, préparant le « concurrencez

dans les bonnes œuvres » de la sourate Al Ma’ida. Le ton est plus

polémique, comme le marque le segment central, qui s’appuie sur l’attitude

correcte pour renvoyer tout le monde devant le même Dieu.

La désignation

et la différenciation par les actions (« à nous nos actions … »)

dans le premier morceau est reprise dans le dernier par la différenciation par

leur résultat (« A elle ce qu’elle a acquis … »). Elle est reprise

dans les sentences finales des deux derniers morceaux (« … ce que vous

faîtes. … ce qu’ils faisaient ».). Le Coran indique que c’est l’action des

hommes que Dieu regarde, que c’est elle qui est le critère objectif d’une

possible différenciation entre des groupes humains (entre communautés v.141, ou

entre groupes religieux v. 139), et finalement critère sur lequel porte le

jugement (« acquis, interrogés » dans le verset 141).

L’appartenance

religieuse mise en perspective par sa vérité, la foi, dans le premier morceau,

est questionnée historiquement dans le second. Comment qualifier les croyants

historiques, avant la naissance des dénominations religieuses ? Quelle

sont les termes corrects pour parler d’eux ? Question à laquelle le Coran

va tenter de répondre par les termes ḥanifan et musulman. Formuler une

définition qui marche pour tout le monde permettra et de sortir des impasses et

apories dans laquelle se sont enfermées les religions monothéistes précédentes

et d’arriver à une articulation universelle de la religion comme voie vers

Dieu. Au centre du second morceau, et donc de la partie, est posée la question

de connaissances sciemment cachées par les juifs et les chrétiens. Nous avons

vu précédemment qu’il s’agit d’arguments qui pourraient être utilisés contre

eux. Le texte parle de témoignage, c’est-à-dire de paroles qu’ils devraient au

contraire mettre en avant, montrant la contradiction d’une approche sectaire,

qui les séparent finalement de cela même qu’ils devraient défendre. Argument

pour une reprise de l’ensemble des textes, qui implique en pratique de

rassembler les différentes subjectivités.

[1]

Terme sémitique générique, Syriaque « ܨܒܥ », « tremper », Luke 7.38,

16.24 ; hébreu « צֶבַע » teinture, Juge 5.38. Figurativement

« insuffler, inculquer ».

[2]

L’immersion dans l’eau est déjà une pratique juive, type d’ablution précédant

la prière, et qui peut avoir valeur de conversion.

[3]

La tradition arrive plus ou moins d’elle-même à cette synthèse, la

« coloration » devient figurativement le changement du croyant par la

pratique. Encore une fois, perdant la dimension critique de par la perte de la

référence, elle tend à adopter l’ancien travers, cette « coloration »

redevenant à son tour « religion ».

[4]

En particulier 15.40-41 : « Ô mon Seigneur, parce que Tu m’as induit

en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous,

à l’exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus. »

[5]

Le terme الْمُخْلَصِينَ n’est qu’un des signes de la reprise dans

le Coran de la théologie du reste, dont nous reparlerons pas la suite.

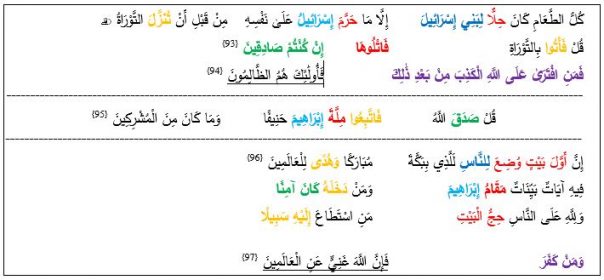

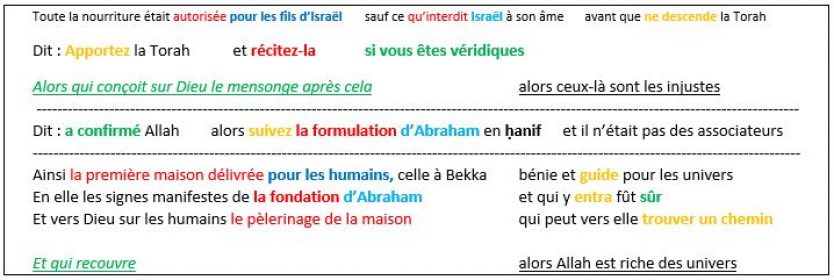

Sourate Al Imran

Nous allons maintenant étudier les deux termes « ²Oummyin » et « ḥanifan » conjointement dans la première moitié de la sourate al Imran, la partie 19-20 et la séquence probable 65-97.

(3:20) wal-umiyīna

Précédent

Suivant

La seconde occurrence du terme « ²Oummyyina »

intervient dans un contexte très similaire à celui de 2.75-78. On retrouve les

divergences, l’argumentation, le Livre, Dieu. Le mouvement général est

cependant inversé, le texte prend acte des divergences expliquées auparavant et

propose leur résolution.

La structure est articulée autour de trois verbes à

la VIIIe forme (se constituer quelque chose). Le premier, « اخْتَلَفَ » (diverger, J. Berque) supporte une

forte polysémie qui joue ici : se constituer tourné (se détourner), se

constituer différend (différer), donc « diverger », mais aussi se

constituer prédécesseur : une disparition qui appel à un successeur, d’où

« se disperser ». A l’opposé, dans le dernier morceau « اهْتَدَوْا » se constituer guidé, c’est-à-dire

se diriger, un mouvement opposé à la dispersion du premier. Au centre « اتَّبَعَ », se constituer suivant,

c’est-à-dire rejoindre, approuver. Ces trois termes mis en relation (se

disperser/diverger ; rejoindre ; se diriger) illustrent la métaphore

du chemin, un des fils conducteurs du Coran, qui construit au fil du texte « le

chemin des hommes droits »[1].

Dans le premier morceau, « diverger » est

mis en parallèle avec « recouvrir les signes de Dieu ». Le Coran présente

ceux qui ont reçu le Livre comme un ensemble, qui s’est divisé par envie

réciproque entre ses membres. La division provoque la divergence

d’interprétation et pas l’inverse (segment central)[2] et s’accompagne

d’un reniement des versets divins (troisième segment)[3]. On se masque réciproquement

les signes qui montrent le chemin, alors que les suivre auraient de fait dû rassembler

le groupe[4].

C’est une troisième référence au fait de cacher des versets pour tromper les

autres, dont la raison est donnée : « par envie entre eux», par

jalousie entre groupes. Alors que dans le système girardien[5], Dieu est une

médiation externe, c’est-à-dire partageable, non sujette à la dispute, cette partie

pointe vers un conflit mimétique humain, pour posséder la religion en tant que

système terrestre, qui devient l’objet de conflit entre eux. On masque les

versets qui permettraient une solution partageable[6].

Dans le dernier morceau, « Islam » est

pris dans deux symétries, c’est « se diriger » à l’opposé de « se

détourner ». Dans la métaphore du chemin donné ici, « dyn », parait

bien signifier « religion », dans le sens de voie, chemin, comme l’a

montré Al-Ajmi. L’Islam, qui n’est défini que comme rapport à Dieu (19a, 20a), s’inscrit

dans ce sens, et le tout premier membre sonne comme une définition préalable : appelons

« l’Islam » la voie vers Dieu. La proposition de rassemblement du

morceau central est le pivot du raisonnement, le projet monothéiste est à

nouveau fondement, moyen et objectif : le Coran propose Dieu comme

finalité commune en réponse à la dispersion initiale. La position

transcendante de Dieu, le Dieu, permet de dépasser la contingence des conflits

inter religieux et de s’adresser à tous. Le rapport au texte est résolu dans le

prolongement de la proposition de la sourate Al Baqarah : prendre

l’ensemble des textes : la transmission du message par le prophète (20h),

s’oppose à son recouvrement (19d).

Le terme ²Oummyin ici est pris dans deux relations :

dans le dernier morceau il fait partie de l’ensemble « ceux à qui a été

donné le Livre et les ²Oummyin », ensemble lui-même parallèle avec « ceux

qui a été donné le Livre » du premier morceau, qui s’adressait uniquement

aux peuples du livre et à leurs divisions. Le second morceau est adressé à tout

le monde, et l’expression y forme une totalité. On obtient « dit à ceux

à qui a été donné le livre et [aux autres], allez-vous vers

l’Islam ? » Dans cet ensemble, les ²Oummyin sont ‘les autres’, donc ceux

qui n’ont pas reçu le livre. Ce sont donc les gentils. Il n’y a pas de sens ici

à dire « ceux qui a été donné le Livre et les ignorants », cela ne

forme pas une totalité ni un ensemble cohérent. Cela laisserait bizarrement les

lettrés qui ne sont ni juifs ni chrétiens en dehors de l’adresse du prophète.

²Oummyin ici ne peut signifier ici que « gentils », comme le traduit M.

Hamidullah : ceux qui font partis des autres peuples. Ce ne sont plus les

gentils parmi les peuples du Livre, comme en 2.68, mais ceux des « nations »,

les peuples pas encore atteintes par le monothéisme. L’expression “le

peuple du livre et les gentils” forme un ensemble de deux complémentaires,

qui invite à l’Islam toute l’humanité. Comme le christianisme avait voulu

regrouper les juifs et les nations, l’Islam regroupe à son tour ceux qui ont

reçu le Livre [7]

avec ceux des autres peuples. L’« Islam », est alors moyen de

dépasser les rivalités et finalité commune, vers Dieu.

Cette lecture du monothéisme n’est pas totalement étrangère

aux chrétiens . Elle est présente dans le Nouveau Testament, où la foi

d’Abraham est déjà prise en exemple, dans une critique du judaïsme et d’une

certaine religiosité, qui se manifeste pareillement par une ouverture aux

nations[8].

[1]

Penser au foisonnement de verbes de termes s’inscrivant dans cette métaphore,

depuis « diriges nous sur le chemin des hommes droits », jusqu’à

« je retourne vers le Seigneur des hommes ».

[2]

« Les préjugés passent de la réalité dans les manuels », et pas

l’inverse.

[3]

On peut supposer que chacun s’accroche à ceux qui confortent leur construction,

établissant des systèmes interprétatifs divergeant, dont la nécessité de s’auto

justifier va remplacer progressivement la recherche de la vérité.

[4]

Il y a un lien étroit ici entre éthique, savoir et cohésion sociale qui

sous-tend les différents développements de l’objet de notre étude.

[5]

René Girard, en particulier dans « La Violence et le sacré » et

« Des choses cachées depuis la fondation du monde », montre la

religion comme un outil généré par les conflits humains, qui génère par le

sacrifice l’ensemble des systèmes culturels. Il montre la place particulière du

monothéisme, qui cherche à révéler ce mécanisme et à fournir d’autres moyens

que le sacrifice comme résolution des conflits.

[6]

Revenant de fait à des religions sacrificatrices, dont la particularité est de

cacher le fonctionnement, alors que le monothéisme se donne comme but et comme

moyen de révéler le fonctionnement et les enjeux.

[7]

Les juifs et les chrétiens se désignent chacun comme le « véritable

Israël ». La notion fût créée par les chrétiens pour se placer dans la

suite des prophéties concernant Israël. Le Coran, lui, différencie entre les

« fils d’Israël » et les « hudan » de son époque. Discrètement

« se diriger », qui est la forme VIII de « se guider », qui

désigne aussi les juifs, pouvant suggérer que le « verus Israel » ne

sont pas les peuples du Livre, mais tous ceux qui volontairement se dirigent

(« اهْتَدَوْا ») vers Dieu. Le Coran, ferait à

nouveau disparaitre le signe dans le signifié, se débarrassant d’une notion

problématique.

[8]

Ainsi de Galates, 3 « 5 Celui qui vous confère l’Esprit et qui opère

parmi vous des miracles, le fait-il donc par les oeuvres de la Loi, ou par la

soumission de la foi? 6 comme il est écrit: ” Abraham crut à Dieu, et

cela lui fut imputé à justice. ” 7 Reconnaissez donc que ceux-là sont

fils d’Abraham, qui sont de la foi. 8 Aussi l’Ecriture, prévoyant que

Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d’avance à Abraham cette

bonne nouvelle: ” Toutes les nations seront bénies en toi.

” 9 De sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le

fidèle » Ou encore le très beau passage de l’épitre aux hébreux,

11:8-14, sur la foi comme liberté.

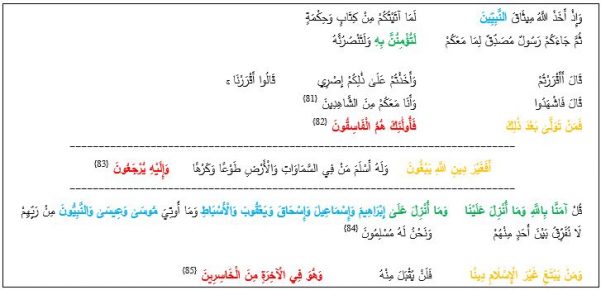

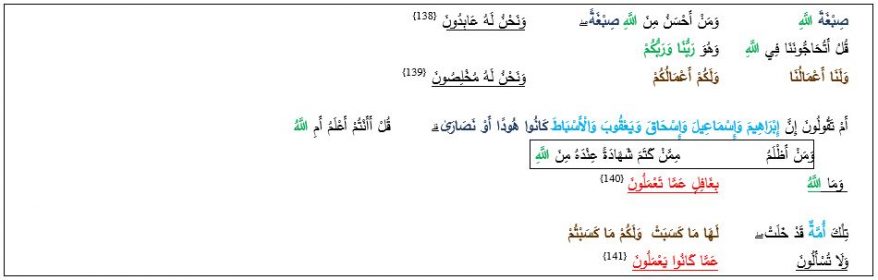

Sourate Al Imran 64 -97

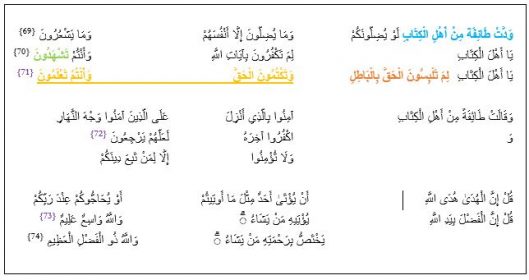

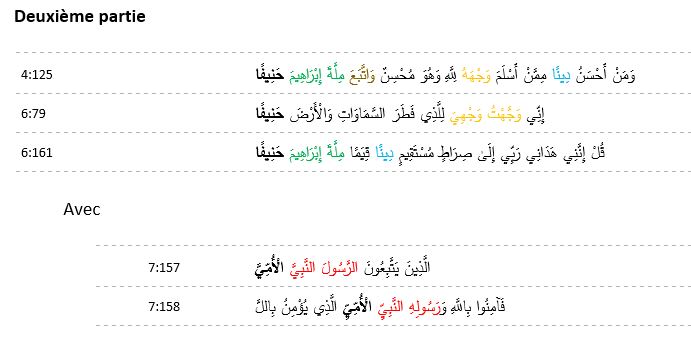

La séquence 64-97 de la sourate Al Imran développe le thème de l’Islam comme direction commune et nous permet d’aborder ensembles les termes ²oumyyin et ḥanifan. Elle forme un tout cohérent : Dieu s’adresse au prophète Muhammad pour clarifier ses relations avec les peuples du Livre et les prophètes, en s’appuyant sur l’exemple d’Abraham.

Il faudra attendre l’analyse complète de la sourate pour valider le découpage de l’ensemble et les relations entre les passages. On peut cependant déjà voir 4 passages indépendants développant un thème commun. Les trois passages (65-68), (81-85) et (93- 97) sont construit sur une même forme concentrique AxA’, et formulent une direction commune vers Dieu partant d’Abraham. Raymond Farrin propose 64-99 pour son cercle C, qui appelle juif et chrétien à un agrément à ne servir que Dieu, sur l’exemple commun d’Abraham. Pour nous 98-99 sont dans la séquence suivante : ils ne peuvent être rattachés au passage 93-97, et les membres initiaux « Dis : ô gens du Livre » sont en parallèle à ceux « ô vous qui croyez » des versets 100 et 102. C’est le problème de son Livre, qui ne livre que des structures globales, purement sémantiques, sans s’appuyer sur la structure syntaxique sous-jacente. Ceci dit, nous sommes d’accord dans les grandes lignes avec son découpage, et pour établir le parallèle avec la séquence 113-141 de la sourate Al-Baqarah étudiée précédemment, parallèle au centre de notre étude et dont nous allons étudier les ramifications.

Notons d’emblée la phrase introductive de cette séquence : « Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous ». C’est dans ce cadre qu’apparaissent les deux premières occurrences du terme ‘ḥanifan’, qualifiant Abraham, ou la religion d’Abraham. Entre les trois, nous retrouvons deux passages parallèles polémiques (69-80) et (86-92), le premier adressé au peuple du livre (notez le singulier), le second sur ceux rejetant la révélation. Le terme ²Oummyin intervient dans le premier des deux, à nouveau en relation avec le peuple du livre.

La séquence se découpe comme suit :

A (64-68) Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous

B (69-80) Problématique du peuple du Livre

A’ (81-85) Croyons dans tous les messagers d’Allah

B’ (86-92) Problématique des dénégateurs

A’’ (93- 97) Suivons la doctrine d’Abraham

A (64-68) Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous

Ce passage est composé de trois parties, les deux

parties externes ne contiennent qu’un seul morceau. Il est adressé au

« peuple du Livre », terme qui introduit les deux premières partie et

la dernière via l’expression « ni juif ni chrétien ». La première et

la dernière partie sont parallèles : la proposition d’une parole commune, ne

servir que Dieu, et ne pas « associer », s’appuie dans la dernière sur

la position d’Abraham « ḥanifan mousliman », « non

associateur »[1].

Le parallèle entre les deux morceaux est appuyé par la reprise du terme

« musulman », direction prise par Abraham, sur laquelle le Coran

appelle le nouveau groupe à s’aligner[2].

La partie centrale met en évidence une sortie négative de la première

proposition : « argumenter » les uns contre les autres à propos

d’Abraham (situation dans laquelle le Coran trouve les juifs et les chrétiens) au

lieu d’en venir à « une parole équitable entre nous et vous ». Cette

sortie négative met en évidence la solution positive proposée dans la

dernière partie : Abraham modèle du monothéisme, comme fondement de la première

proposition.

Le terme « ḥanifan » est pris dans

les symétries entre les membres du segment (67), dans lequel il occupe une position

centrale. Le verset 67 lui-même est également prit dans un large filet de

symétries : Il est parallèle avec le segment qui le suit dans son morceau.

Il est parallèle avec la première partie, duquel il reprend les termes

« musulman » et « association ». Il est parallèle avec le

segment qui introduit la seconde partie (65). Ce vaste réseau de relation va

nous permettre de mettre en valeur la structure syntaxiques qui encadre son

sens.

Nous avons vu précédemment, en accord avec la thèse

du Dr Al-Ajmi, que la notion d’Islam est étroitement liée à celle de chemin, de

direction. L’opposition dans la première partie entre « venez » et

« s’ils se détournent » est résolue par la proposition d’une position

commune, au centre des deux. Le verset 67 montre comment Abraham incarne celle-ci.

L’affirmation qu’Abraham n’était ni juif ni chrétien au début du verset, s’appuie

sur l’évidence du verset 65 : la Torah et l’Evangile ne sont descendus qu’après

lui. Ainsi il ne peut appartenir à des groupes religieux fondés sur ces textes.[3]

[1]

Ces termes sont organisés selon la quatrième Loi de Lund : ceux qui sont aux

extrémités d’un morceau se retrouvent au centre de l’autre, et réciproquement.

[2]

Ils en prendront le nom comme désignation, parfois paradoxalement Le terme

demande à se diriger vers Dieu comme le faisait Abraham, et pas à penser

qu’Abraham était un « musulman » à l’image des nouveaux croyants de

632 au XXIe siècle, de façon purement contingente et anachronique. Notre étude

vise entre autres à restaurer le sens de l’attitude « hanifan » mise

en avant dans le Coran comme solution.

[3]

Ce qui pose d’ailleurs la question du culte : quel culte suivait Abraham ?

En particulier pour les interdits alimentaires, comme énoncé à la fin de la

sourate Al Nahl. H. Zellentin pose les enjeux de la question dans « The

Quran’s legal culture ».

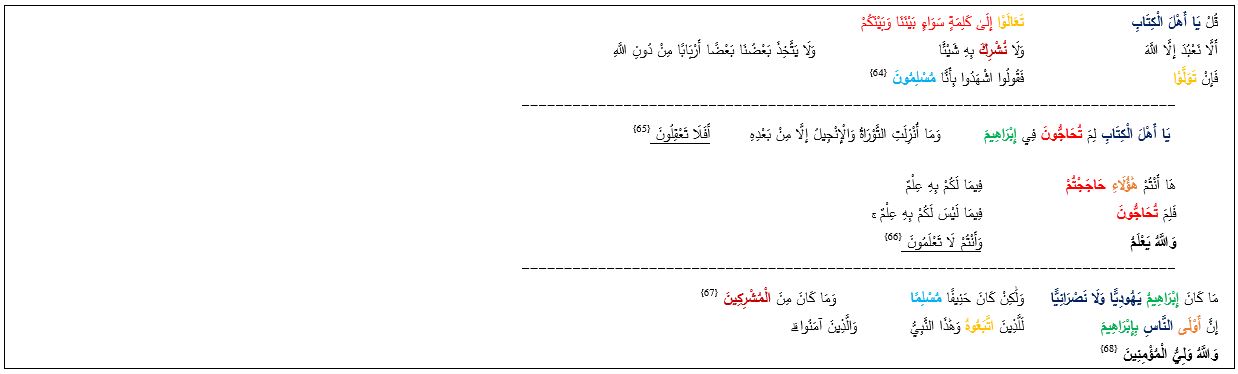

La troisième partie

Le morceau est de forme AA’B avec deux segments

parallèles et une sentence finale. Le premier segment définit Abraham. Le

second définit parmi les humains « les plus proches de le suivre ». La

problématique est posée par l’opposition entre ces deux premiers segments, qui

mettent en regard de l’attitude d’Abraham, d’un côté sa différence avec les

peuples du Livre, de l’autre pour les humains en général, ce qui se rapprocherait

de cette attitude. Entre les deux se trouve un non-dit, ce qu’il faudrait

éviter, le texte mettant en valeur ce qui serait souhaitable. Le troisième fait

la synthèse ramenée à Dieu.

Les deux premiers segments sont opposables membres

à membres. Les deux premiers membres de chaque reprennent le nom Abraham, dans

le premier segment il est opposé aux groupes institués « juifs et

chrétiens » qui se réclament de lui, dans le second des humains sont

rapprochés de lui. En passant de groupes religieux spécifiques à l’ensemble

générique de l’humanité, l’opposition s’écarte d’une lecture a priori pour

tenter une redéfinition ontologique de ce qui serait réellement le plus proche

d’Abraham. Redéfinition étendue et valable pour l’humanité. Pour universaliser

son propos, le texte pose une tautologie, les « plus proches

d’Abraham sont ceux qui le suivent », ramenant à une réalité pratique, qui

gomme les notions d’appartenance.

L’opposition entre les seconds membres précise ce

qui est en jeu. Les deux attitudes étudiées précédemment sont rassemblées

« hanifan mousliman », et mise en regard de leurs deux modèles respectifs.

A travers ces deux points historiques sont mis en regard la fondation du

monothéisme par l’attitude « hanifan » d’Abraham et sa

finalisation comme direction vers Dieu par « ce prophète », Muhammad

[1]. Le terme

musulman n’est pas une désignation religieuse anachronique, il ne peut s’agir

ici que d’une attitude déjà adoptée par Abraham, complémentaire à

« hanifan ». Les deux termes juxtaposés forment un ensemble, noté

plus haut : l’impulsion originelle d’Abraham « ḥanifan »

qui s’extrait de la religion de ses pères est associée à la formulation d’une

destination commune vers Dieu à travers le terme « musulman ». Le

Coran pose Muhammad comme finalisation historique de cet ensemble dans un

double mouvement, qui en même temps ramène toute l’expérience précédente des

peuples du Livre dans son rapport à Dieu et leur ré applique l’impulsion

originale « hanifan » de sortie du religieux, expérimentée par

Abraham. Pour le Coran, ces deux mouvements se font ensembles, rassemblés dans

l’expression « hanifan mousliman ».

Il faudrait se demander ce que signifie « ceux

qui croient », à l’opposé des « associateurs ». Il reformule de ce

qu’il faut conserver des « juifs et chrétiens ». Dans la perspective

ontologique du deuxième segment, ce que le Coran conserve de l’attitude religieuse

une fois qu’y est appliqué le critère de la critique. Le reste fidèle, qui n’a

pas suivi les idoles (d’où l’opposition avec associateur) est invité en même

temps que le reste des nations, les ²oummyyin vu précédemment. Est-il dépendant

syntaxiquement de « le plus proche » (ceux qui croient sont le

plus proche d’Abraham) ou de ceux qu’il faut suivre (il faut suivre ceux

qui croient) ? Les deux interprétations sont possibles simultanément, s’ils

sont les plus proche d’Abraham, il faut les suivre aussi.

Le dernier segment fait la synthèse en 3 termes du

morceau. L’ensemble est remis dans la perspective de Dieu, et indique son

attitude envers les hommes. « Protecteur » (وَلِيُّ) est

la forme V de la racine (و ل ي) dont le « le plus proche » (أَوْلَ) est la forme IV, le parallèle met en

valeur la réciprocité des rapports entre Dieu et l’homme. Le terme « croyant »

reprend le verbe du segment précédent. En juxtaposant le premier et le dernier

terme du segment précédent, la sentence finale du dernier segment referme le

cercle : Dieu, qui est la direction implicite enfin nommée, protège ceux

qui sont tournés vers Lui. Le premier segment contient la problématique et sa

solution, le second sa reformulation en terme généraux et le moyen historique

de sa résolution concrète, le troisième le résultat acquis, dans sa simplicité

devenue évidence. La simplicité de la synthèse et la trivialité du parallèle

font de la question des dénominations religieuses un non-sujet, du moins

montrent la possibilité maintenant acquise de sa résolution.

[1]

Le texte désignant son transmetteur par le pronom démonstratif.

L’analyse

rhétorique relève trois propositions, mises en relief par leurs parallèles

réciproques. Leurs oppositions forment un système descriptif précis, qui

interroge les catégories religieuses des peuples du livre. Que veulent dire les

catégories « juif », « chrétien » et « païen » appliquées à Abraham ? Ce

système d’oppositions successives prend ici une tournure dialectique. Le premier

membre est construit sur la juxtaposition des termes juif et chrétien, opposés

qui forment un ensemble, auquel Abraham n’appartient pas, ce qui historiquement serait évidemment

impossible . Cela donne une connotation contingente à ces religions : elles ne

sont que circonstancielles si elles ne peuvent inclure Abraham. Le

deuxième membre sur l’opposition contradictoire de « païen » et « musulman »,

qui ensemble qualifient Abraham. Les deux membres externes, semblent opposer

{les juifs et les chrétiens} et {les polythéistes}, deux groupes

contradictoires qui partagent toute l’humanité selon les critères religieux

judéo-chrétiens. Cependant ils qualifient tous les deux ce que n’est pas

Abraham, et mettent de fait en parallèle {les juifs et les chrétiens} et {les associateurs}.

Le membre central créé une rupture par une expression

paradoxale, « ḥanifan musulman », avec le terme païen à contre-emploi (un

païen non polythéiste). Comme dans la formule « la ilah ila Allah », Il y a ici

une double négation : Abraham n’est pas polythéiste (musulman, opposé au

dernier membre), mais pas non plus du peuple du livre (hanifan, opposé au premier).

Ajoutée au remplacement de « polythéiste » par « associateurs », l’expression

brise la dialectique entre {peuple du Livre} et {païens} constitutive de

l’époque. Nous avions vu que la première occurrence préparait cette association

des deux termes, on y observait au niveau d’une partie la même opposition à «

juifs et chrétiens » et « associateurs ». Dans cette seconde occurrence, les

deux termes sont juxtaposés pour former l’expression « hanifan musulman »,

confrontée directement avec les autres catégorisations religieuses. Son

opposition avec « juif et chrétien » montre une nouvelle possibilité :

appartenir à peuple « païen » et être monothéiste. Son opposition

avec « associateur », transforme l’opposition habituelle {monothéiste} /

{païen} en {monothéiste} / {associateurs}.

Alors que païen est un statut en même temps qu’une

pratique, associateur concerne uniquement un rapport à Dieu. Le Coran, toujours

selon son procédé monothéiste, ramène le formalisme des statuts à Dieu et à leur

réalité pratique. Nous avons trois statuts religieux (juif, chrétien ; païen)

qui sont mis en relation avec deux rapports à Dieu (musulman ; associateurs).

La rupture centrale souligne cette différence de nature entre les termes.

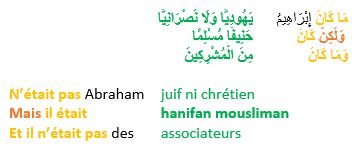

N’était pas Abraham juif ni chrétien // mais il était païen, musulman //

et il n’était pas des associateurs.

La critique de la confusion entre croyance et peuple se

fait par l’introduction de deux termes opposés, portant uniquement sur la

croyance (musulman ; associateurs). Nous retrouvons le lien entre critique des religions

précédentes, redéfinition du vocabulaire et mise en place d’un nouveau modèle. Le

sens de « musulman » ne peut être ici une troisième définition

ethnico religieuse, il redéfinit la religion dans son rapport à Dieu uniquement.

« Associateur » à l’inverse de « païen », permet de questionner ce

rapport à Dieu, y compris dans le cadre des religions du Livre.

Le changement de terme, permet une critique du monothéisme

de l’intérieur qui était interdite par la confusion {étranger, idolâtre}

désormais abolie par la position {étranger, monothéiste} d’Abraham. Si

l’étranger n’est plus forcément associateur, alors l’appartenance n’est plus

forcément synonyme de monothéisme. S’ouvre la critique coranique de la position

{appartenance, associateur} des systèmes juifs et chrétiens. Abraham est à la

fois exemple de ce qui ne fonctionne pas dans leur système et modèle de ce

qu’il faudrait faire, les mots qui le qualifient portent simultanément critique

et modèle. Cette position extérieure aux systèmes religieux précédents utilisée

comme appui critique rappelle de fait le mouvement d’Abraham hors du système de

ses pères par la critique des statues, d’où le terme « hanifan », Abraham est

bien un païen, mais qui est sorti du paganisme, arrivé par la contemplation de

l’univers à un nouveau Dieu, d’où le terme « musulman ». Il y a

équivalence entre : 1. le changement de nature religieuse effectuée par le

Coran depuis les systèmes précédents (pour l’instant le passage de l’ethnicité

à un rapport à Dieu), 2. le conflit d’Abraham avec le système culturel de son

peuple (les idoles comme langage et religion), 3. le tout forge l’expression

« hanifan musulman », et est exprimé par elle. Cette capacité

critique, développée par Abraham, qui lui permet de dépasser les déterminations

de sa communauté d’origine (la critique, la confrontation et le départ), est

mise en avant à travers le terme « hanifan ». « Musulman » porte à la

fois la destination (Dieu) et le moyen (rapporter à Dieu).

Ensemble, départ et destination, ils sont à la fois

l’histoire des prophètes et le moyen du monothéisme dans l’histoire, le trajet

d’une situation existante vers une nouvelle. Le « non-encore » de la

promesse comme pays du croyant, la maison élevée par Abraham. Le tout sert

d’exemple à la critique du monothéisme par lui-même de Muhammad, critique

adressée aux systèmes religieux de l’époque, qui prennent le chemin inverse,

celui de communauté en voie de fixation, au risque d’oublier le Dieu

transcendant de l’alliance. Elle pourrait bien reposer sur une relecture de

l’épitre aux hébreux, 11.8-14, ou Abraham circule librement, entre la

Mésopotamie, la Palestine et l’Arabie, vivant en étranger sous la tente, à la

recherche d’un pays et d’une cité promise par Dieu. La proposition d’une parole

commune repose sur une lecture du rôle historique du monothéisme par rapport

aux sociétés humaines, que le Coran propose de reprendre, à travers une

référence commune.

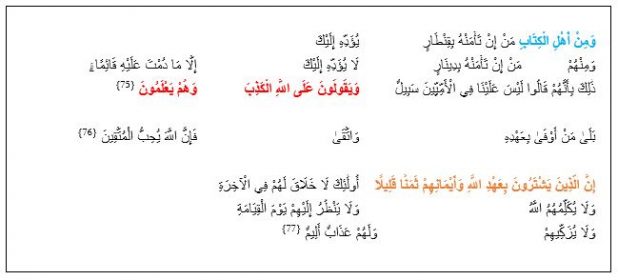

B (69-80) Problématique du peuple du Livre

Précédent

Suivant

Après la proposition

d’une position commune, le second passage développe la critique des peuples du

Livre. Elle porte sur le rapport conjoint à Dieu et à l’écriture. Chaque

partie est introduite par la désignation d’une partie d’entre le peuple du

Livre et reliée aux deux autres par la reprise d’un segment. Les deux parties

externes opposent « ne cachez pas la vérité alors que vous savez » et

« soyez des enseignants par ce que vous avez connu du Livre et de ce que

vous avez étudiez. ». La partie centrale est liée à la première par le

parallèle entre « n’habillez pas la vérité par le futile » et

« ceux qui échangent l’alliance de Dieu et leur foi pour un prix

ridicule ». Et à la dernière par la reprise exacte de « et ils disent

sur Dieu le mensonge alors qu’ils savent ». Le rapport à Dieu, au savoir

et à la vérité sont ici étroitement liés.

La première partie, reprend

le reproche contre certains des gens du livre de vouloir détourner les autres,

comme on l’a vu en 2.76. Il est remarqué que c’est incompatible avec le

témoignage, dont le but est au contraire de transmettre la connaissance, ils

masquent ce qu’ils devraient revendiquer. C’est alors eux-mêmes qu’ils

détournent. Le morceau central en illustre l’impact sur eux-mêmes, quand

ils s’enjoignent entre eux de suivre uniquement les gens de leur religion[1]. La subjectivité

serait-elle garante de la vérité ? Au contraire nous lisons dans cet

isolement un phénomène d’aveuglement collectif[2].

La seconde que nous

étudierons en détail puisqu’elle contient l’occurrence d’²Oummyyin, met en

évidence un phénomène parallèle. Pour ne pas rendre leur argent, ils mentent

sur Dieu, en cachant un verset un bien connu. La préservation d’un système

préférentiel avantageux, leur cache la parole divine, rompant ainsi leur

alliance pour un prix dérisoire.

Enfin dans la

dernière partie ils inventent des choses, disant qu’elles viennent de Dieu

alors qu’ils les ont inventées. Encore une fois, cela est dû à un problème de

relation à l’autre, introduction du fait de se faire seigneur sur les autres,

sur lequel nous reviendrons.

Nous nous

intéresserons à la partie centrale, après avoir bien établi son contexte

immédiat, qui est le développement de 2:76 et de 3:19 : par envie entre

eux, les gens se cachent l’écriture et divergent, s’établissent en secte.

Rompant ainsi la relation avec Dieu. Au contraire, le verset 73 donne

l’enjeu : c’est Dieu qui guide et donne l’Ecriture à qui Il veut

(73). Ainsi le savoir, le rapport à l’Ecriture sont l’enjeu de disputes alors

qu’ils devraient être une base commune, un savoir partagé.

[1]

Suivre uniquement ceux qui tournent leur face vers la rivière, pourrait bien

être une reprise du baptême, comme en 2.139. Toujours une conversion pensée

dans le sens d’une appartenance et pas d’un chemin vers Dieu.

[2]

L’exact opposé de ce que proposera mille ans plus tard Malcolm X : « je suis

avec la vérité, quel que soit celui qui la dise », la nécessité d’aller la

chercher au-delà des subjectivités.

La partie centrale

Précédent

Suivant

La partie se découpe

en deux morceaux externes parallèles et un morceau central. Le premier donne un

cas particulier de fraude, ceux qui ne rendent pas l’argent aux

« ²Oummyyin », il s’accompagne de « ils mentent sur Dieu ».

Le dernier rapporte ceux-là à Dieu : « ils échangent la promesse

d’Allah pour un prix ridicule » (l’argent gardé dans l’exemple), en

retour de leur mensonge « Allah ne leur parle pas ».

« Il ne

les purifiera pas », « لَا

يُزَكِّيهِمْ », porte la racine de la

« zakat », l’aumône. Cela renvoie au moins les chrétiens au Notre

père, où « pardonner les pêchés » est le sens figuratif de

« annuler les dettes », ici garder l’argent pour des raisons

ethniques, au lieu de le rendre (et en général de le partager), c’est préférer

« un vil prix », en conséquence « Il ne leur fera pas aumône ».

On observera encore la symétricité des rapports de Dieu avec les hommes. Ils

rompent leur engagement, Dieu rompt le sien ; ils mentent sur Dieu, Il ne

leur parle plus ; ils ne rendent pas l’argent, Dieu ne leur remet pas leur

prix. Ils sont la cause de leur châtiment, le jugement est juste, et s’applique

selon leur critère. Enfin le choix d’un « un vil prix » fait que Dieu

« ne les purifiera pas », ils se

dégradent volontairement alors que Dieu leur avait proposé le chemin pour se

redresser.

Le morceau central oppose

l’attitude correcte – remplir sa promesse – qui rétablit le lien entre la vérité,

l’autre et Dieu. Cette attitude c’est la « taqwa », le sens pour

Berque est de « se prémunir », qui rappelle le sens premier de

« préserver », se préserver, préserver l’autre, préserver son rapport

Dieu. Nous traduisons par « respecter », qui s’en rapproche et qui a

l’avantage de toujours fonctionner syntaxiquement[1].

La réciprocité des

rapports entre Dieu et les humains est mise en évidence encore ici. Voir les

comportements humains selon le point de vue de Dieu permet de les mettre en perspective

et les désubjectiviser. Ce n’est plus l’aveuglement de soi selon ses propres

arguments, ni l’opposition à l’autre à cause d’une situation non maitrisée.

Cette réciprocité semble faire disparaitre la miséricorde. Ce n’est pas le cas,

nous le verrons en expliquant « ils mentent sur Dieu ».

[1]

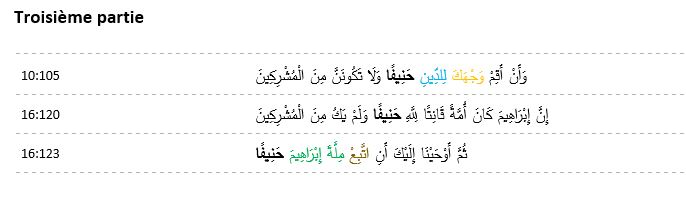

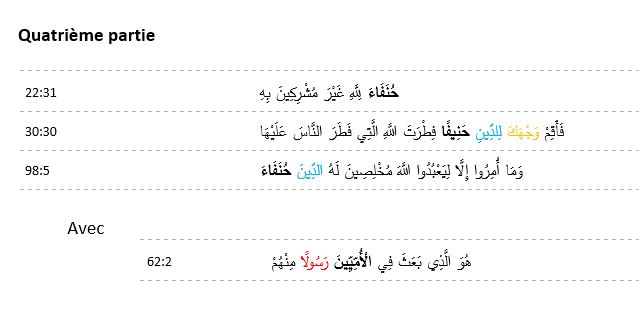

On parle souvent de « piété ». L’autre traduction, « craindre