Nous sommes musulmanes et musulmans, anticapitalistes, écologistes et féministes, définitivement anti-racistes. Nous sommes pleinement mobilisés depuis des mois contre le génocide qui se déroule en Palestine et nous refusons de céder à la répression, à la déshumanisation coloniale et islamophobe. Le droit ne peut d’un coup s’effondrer pour défendre un allié de l’impérialisme américain, en important ses pratiques de guerre contre les populations. Nous soutenons nos frères mis en danger par les attaques d’extrême droite, notamment celles de Livre Noir. En résonance avec tous les camarades qui subissent le même sort.

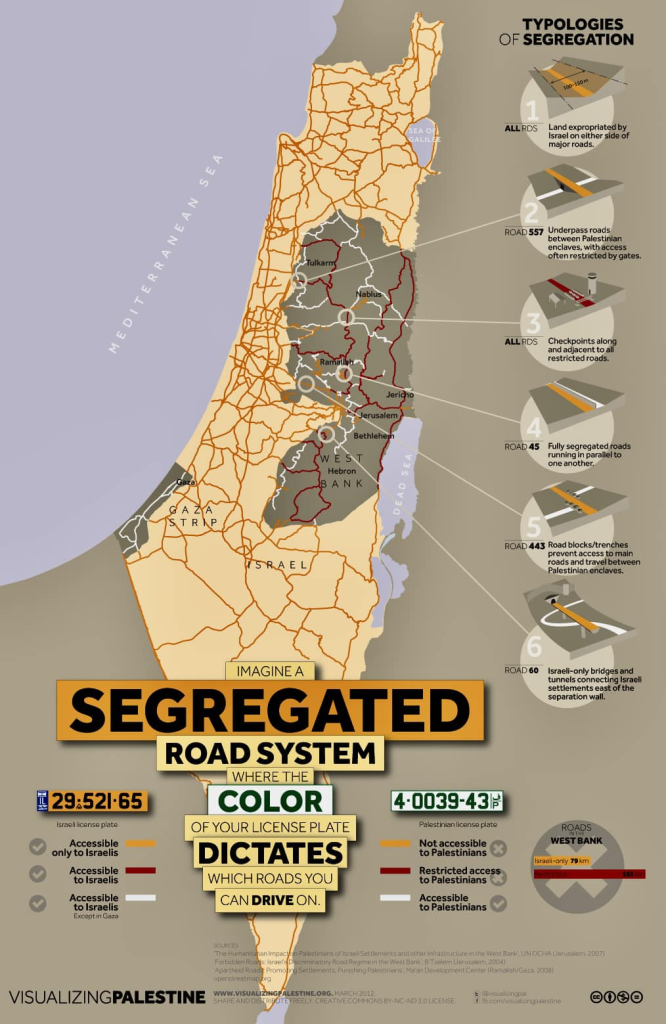

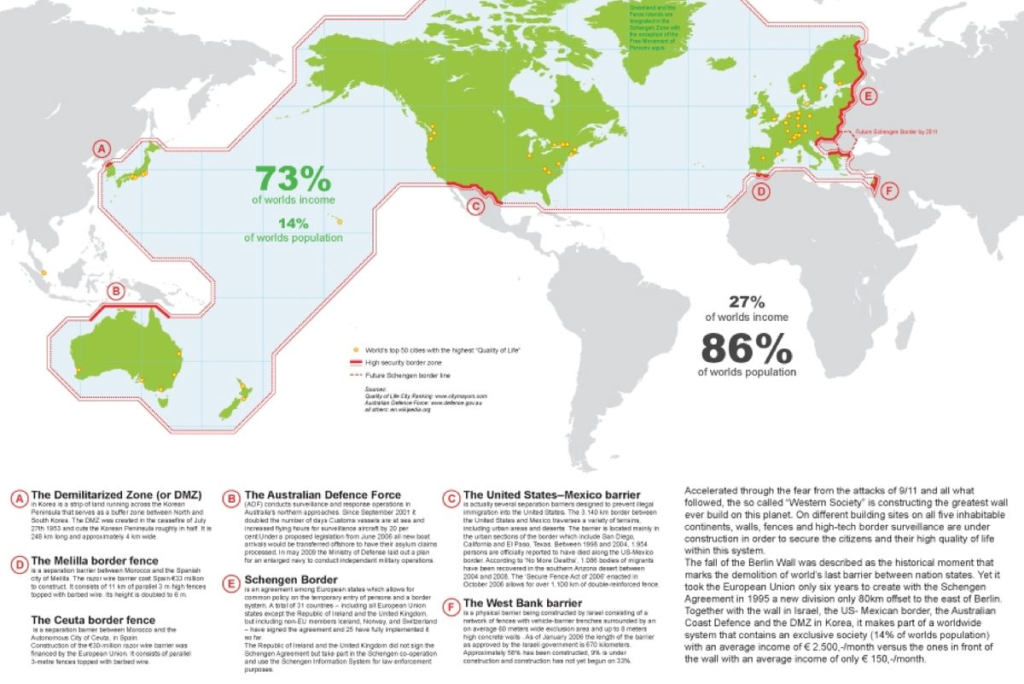

“Si l’édifice du droit international humanitaire d’après-guerre a été érigé, c’est pour que nous disposions des outils nécessaires à l’identification collective des schémas avant que l’histoire ne se répète à grande échelle” (N. Klein). Non pas l’identification ethnique des peuples, mais la reconnaissance des schémas en cours. Génocide de Gaza, menace de conflit est ouest à grande échelle, apartheid, … les dynamiques de ce début de 21e siècle rappellent les heures sombres du 20e.

Comment peut-on nier un génocide et faire l’apologie de crimes de guerre en prétendant défendre de quelconques valeurs « progressistes » ? Cette contradiction devient de plus en plus flagrante dans le débat. Pourquoi opposer antisémitisme et islamophobie ? Ces deux racismes ont l’orientalisme colonial parmi leurs racines. Les deux jettent une partie de la population en opprobre en les accusant de tous les maux du pays.

Nous musulmans et militants avertissions dès 2004 que le droit d’exception allait amener une extinction du droit pour une partie grandissante de la population, et pas seulement pour nous. C’est fait et cela va jusqu’à la disparition programmée d’Anticor : l’absence de droit contre la corruption est désormais assumée. Vingt ans après la loi contre le hijab, qui fut l’affaire Dreyfus de notre génération, nous avertissons : nous ne vivons pas seulement des « dérives sécuritaires », mais la répétition historique de la stratégie de la tension, qui conduit tout droit la France vers une situation semblable aux années de plomb en Italie.

« Islamiste fiché S ». Tout le narratif de l’enquête de Livre Noir sur l’extrême- gauche repose sur ce pivot. Urgence Palestine serait le lieu de la rencontre entre les diables absolus, les islamistes, et les damnés : féministes, antiracistes, syndicalistes, écologistes, condamnés à l’enfer pour avoir pactisé avec le mal désigné, l’homme musulman. Elias d’Imzalene et Omar Alsoumi sont érigés en têtes de gondoles déshumanisées de la promotion du torchon bizness model de l’amicale des admirateurs de Brenton Tarrant. Ils sont nos frères, comme le sont les autres musulmanes et musulmans ciblés par Livre Noir. Ils sont nos camarades, comme le sont l’ensemble des militants, élu.e.s, syndicalistes qui subissent la vindicte du fascisme, galvanisés et puissants de l’impunité que leur offre le regime.

Dans le narratif fasciste, ils jouent un rôle pivot et à travers eux tous les hommes musulmans qui ne se cachent pas de l’être y compris dans leurs combats politiques. Désignés parias et intouchables, on serait contaminés et impure si l’on franchit le cercle censé les séparer absolument du reste du monde. Ce sont aussi les hommes à abattre sans sommations, le centre de tous les maux de ce pays. Et surtout pas des êtres humains, sujets de droits et d’empathie. Islamiste fiché S ne veut rien dire en théorie et tout en pratique. C’est une classification étatique, une condamnation sans procès au bannissement dans la zone grise de l’état d’exception permanent qui co-existe en France avec la légalité ordinaire, promesse de campagne à ceux qui acceptent de subir. Qui est désigné comme « islamiste fiché S » est sorti arbitrairement du périmètre d’application du droit, qui restait en théorie le fondement universaliste des démocraties occidentales. Le fait est que la zone grise se propage peu à peu dans la société, et colonise tout : le droit, la politique, les médias.

La prétendue guerre contre la terreur se révèle pour ce qu’elle est : la terreur comme mode de gouvernance de tous les antagonismes légitimes au capitalisme, à l’écocide, à la destruction de toutes les valeurs morales et spirituelles qui peuvent faire la beauté du monde. Livre Noir propose la Dissolution Générale du beau et du bien, le programme ultime du fascisme, tentative de faire disparaître les forces positives à l’œuvre dans le monde actuellement. Celles qui en France représentent en même temps le dernier espoir et les premières Lumières lorsqu’il est minuit dans le Siècle. Livre Noir attaque le rêve en actes, celui où les réfugiés ne meurent plus aux frontières, celui où la planète n’agonise plus épuisée par le mode de production capitaliste, celui où de nouveaux rapports sociaux permettent l’émancipation des minorités pour le plus grand bien de la majorité.

Urgence Palestine a montré l’importance d’une opposition au génocide avançant avec la parole des Palestiniens. Avançant pour tous l’exemple d’une solidarité musulmane. Musulmanes et musulmans, nous continuons de croire en un Dieu de justice et de miséricorde, qui nous libère par la solidarité. Et nous n’avons nulle raison de nous en cacher, parce que nous sommes une bonne nouvelle, qui n’en exclut pas forcément d’autres.

Livre Noir fait de nous l’épreuve pour nos camarades non musulmans : soit se soumettre au narratif islamophobe fondement de la contre insurrection néo libérale, et nous exclure une nouvelle fois, soit nous accpeter en tant que tels. Face à cette perspective quasi inéluctable, ce catch 22 machiavélique, il n’y a pas de demi-mesure vis-à-vis de la perspective musulmane : ou nous sommes tous des islamistes fichés S à éradiquer, ou nous sommes un espoir pour l’humanité. Nous reconnaître comme tels est le début de la réponse à la Bête, tout comme le mouvement contre l’éradication du peuple palestinien est actuellement une des conditions de notre libération partout sur la planète.

Nous pouvons écrire ensemble pour les générations futures le livre de la résistance, celui d’une nouvelle victoire contre la Bête porteuse de la Peste brune qui contamine toujours à très grande vitesse quand on l’a laissée se développer sans y prendre garde. Et ce récit là commence par détruire radicalement le cœur du récit fasciste, celui où les leaders musulmans sont les cavaliers de l’apocalypse. Nos sœurs et nos frères sont des humains, à part entière, participant pleinement à la société, et c’est ce qu’on nous reproche.

Nous appelons tout le mouvement social à la solidarité avec nos camarades d’Urgence Palestine et de Perspectives musulmanes, directement mis en cause pour leur lutte contre le génocide qui a lieu à Gaza, Elias, menacé de mort dès qu’il s’exprime et depuis des années, Omar, pour sa défense du cortège contre une milice religieuse formée de gros bras attaquant les membres d’Urgence Palestine d’une manifestation féministe, Sari, cité nommément dans une tribune reprise par Mediapart, Rima Hassan constamment attaquée en tant que palestinienne. Anasse Kazib et Sihame Assbague inquiétés pour leur participation au mouvement contre le génocide. Et tous ceux visés soit par l’extrême droite, soit par le détournement par la macronie des instances anti-terroristes en police politique. En pleine solidarité avec les camarades sous le feu des soulèvements de la terre, des syndicats, de LFI, des gilets jaunes, et de tous ceux qui essayent d’avoir un impact sur le réel pour répondre aux urgences de l’époque, qui ouvrent en acte d’autres futurs possibles.

Collectif Attariq – Les Musulmans Anticapitalistes

Nadia Meziane, Lignes de Crêtes, fondatrice d’Urgence Afghanes

Association des musulmans végétariens de France

L’Union des Démocrates Musulmans de France

APPEL A SIGNATURES ET SOUTIENS ! via : [email protected], [email protected]

Avec le soutien de :

International Solidarity Movement (ISM-France)

Antiracisme 94

Collectif pour Respect des parents d’élèves et des élèves CRP2E

Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire (LJR) – twitter.com/LigueJ_R

La Cause du peuple, https://www.causedupeuple.org

Yasmine Ben Moussa, Association des Musulmans de France

Mohammed Ben Yakhlef , Délégué syndical CGT, ancien élu LFI

Siham Benchekroun, ex présidente du Collectif Blouses Blanches pour la Palestine

SaÏd Bouamama, sociologue et militant du Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP), porte-parole du comité des sans papiers 59

Aicha Zountar – CGT – militante syndicale et féministe

François Burgat , chercheur, politologue sur le monde arabe et musulman

Sara Doke, autrice

Gabriel Hagai, rabbin

Dalila Brahimi, monitrice éducatrice à Epinal

Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales

Caroline Cranskens, vidéaste, militante Soulèvements de la Terre Corrèze

Jean-Christophe Grellety, racisme-social.fr

Aïcha Benabdeldjalil

Léo Genebrier, militant syndical CGT et associatif

Fathia Chaaari , éducatrice

Ghazi Dali, psychiatre

Imane Douis Réprésentante Sud Rail CSE

Nasser Derouiche El Behl, militant ANC

Salima Kidani militante décoloniale et parents d’élève

Lou Gallé, Musulmane et militante CGT Précaires et Chômeurs du Cher

Yasmine Ghallab, militante pour la Palestine

Mohammed Guellati, comédien

Faiza Hirach, syndicaliste et militante antiraciste

Mohammed Hadi Belghiti, médecin

Amal Mohammedi, formatrice activiste

Abdelhak Najib, poète, romancier, journaliste marocain

Leslie Tychsem, couturière

Skalpel (Emiliano Fernandez) Rappeur, militant , secrétaire de l’UL CGT de Melle)

Sandrine Varlet, libraire, animatrice jeunesse

Brahim Douaouda, Comité précaire et privé d’emploi CGT de Tourcoing

Nadia Zaimeddine, éducatrice spécialisée, CGT , ANC

Émilie-Zahra Bouzerda, soignante, activiste antifasciste

Zakaria Ouled Benbrahim, enseignant, syndiqué Solidaires

Nadia Belhoum, machiniste RATP CGT

Lou Cramazouk, precaire AESH, écolo radical

Sarah Grosskopf, militante associative

Amine Mechaï – développeur web, filmmaker

Behdja Kadadra, aide soignante

Nadia Belhoum machiniste ratp cgt

Mohamed Hadi Belghiri, médecin

Behdja Ladadra, Aide soignante.

Siham Benchekroun, médecin, ex-présidente du Collectif Blouses Blanches pour la Palestine

Alain Chancogne, retraité, athée, communiste, ANC

Nesrine TEDJINI BAÏLICHE militante anticoloniale

Nadia Chennoua – militante des droits de l’homme

Behdja Ladadra, Aide soignante

Maud Delanaud, pair-aidante bénévole

Sandra lima, psychologue, militante féministe, libertaire et antifasciste et une alliée en tant que blanche contre le racisme

Sabri Pierre Dauphin, militant LGBT, ancien secretaire général de ACT UP-Paris.

Claudia Chaffard: professeure d’ espagnol retraitée, militante FI

Charles Hoareau, ANC 13

Typhaine Delhaye, Travailleuse sociale

Patrick Deschene, traducteur

Marie-France Moralès, éducatrice spécialisée à la retraite, féministe

Raphaël Eskenasy. Ouvrier

Linda Forgues, antiraciste, Quebec

Manuel Ferrer, militant des droits humains, antifasciste et anarchiste

Géraldine Doriath, infirmière et solidaire

Antoine Grégoire Lignes de Crêtes

Delphine Maillet, professeure des écoles, retraitée

Thomas Guilbert, chômeur, communiste libertaire

Linda Mendy, présidente Cultures Solidaires

Sylvain Jean, Militant communiste anti-impérialiste

Patricia Panero, militante associative, LFI

Rémi Klajn, ingénieur

Sarah Clenet

Bruno Lambert, professeur de mathématiques en collège, Militant syndical

Valérie Pico , réalisatrice

Bastien LB – charpentier – sympathisant LFI

Claudine RABAHI militante anarchiste

Namasté Grands Morts , influenceur en développement collectif @namaste_grands_morts

Nicolas Padiauleau , militant anarchiste

Laurent Perlin, citoyen indépendant,

Patricia Panero, militante associative, militante LFI

Claude Rioux, Editions de la rue Dorion

Pascal Rousse, enseignant, élu CGT Éduc’action

Rachida Zenagui

Martin Rass, chercheur Indépendant depuis la retraite

Iris Kooyman, guide-conférencière

Noé Roland, enseignant, Lignes de Crêtes

Valérie Saibi, traductrice, militante anticapitaliste, féministe et antiraciste

Paul Sire, étudiant

Julie Souman, militante féministe

Martin Thioux, militant antifasciste, Liège

Mathilde Samson, citoyenne

Sari Hanafi, Professeur de Sociologie, American University of Beirut

Loic Descamps Ancia, travailleur associatif

Balthazar Gauquelin , maître de jeu

Mael Le Bars , citoyen

Kamel Daoudi, programmeur indépendant, assigné à résidence depuis 16 ans

Jacquot Faouzi, éducateur, secrétaire général CGT croix rouge 13.

Annie Kerryell Le Meur, relectrice

Christian Hivert, écrivain, communiste libertaire

Gaelle Pertel Pacheco

Ritchy Thibaut, militant contre l’antistsiganisme, porte parole PEPS, Gilet Jaune

Latifa Lakhsassi

Evelyne Franquet – enseignante chercheuse en écologie – Sud Éducation 13

Slim Mansouri

BENHARREF Elhame,militante.

Maryline Clermont

Nicolas Kieffer, assistant d’éducation, communiste et militant syndical CGT Éduc’action